أ- اتجاهات النزاعات الحالية

1 لمحة عن النزاعات الممسوحة في لبنان، مع تحديد القرى التي شهدت أكبر قدر من الحوادث بالنسبة لكل فئة (بين 1 تموز/ يوليو 2014 و 28 حزيران/ يونيو 2015)

2 لمحة عن الغارات الجوية/النزاعات المسلحة والإنتهاكات المصنفة كنزاعات عند الحدود السورية (بين 1 تموز/ يوليو 2014 و 28 حزيران/ يونيو 2015)

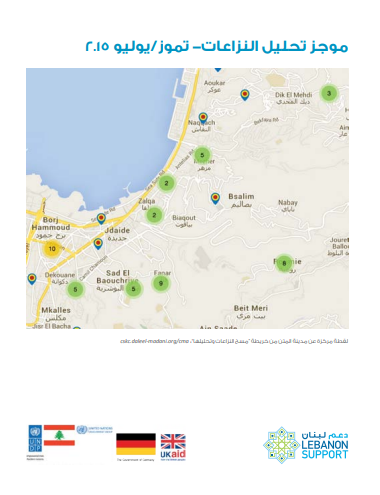

3 لمحة عن النزاعات الممسوحة في المتن

ب- تقرير مواضيعي موجز

سياسة الأمن، وخطابات الخوف، والإنهاك الإقتصادي: ديناميات النزاع في المتن

ملخص:

يقدم هذا التقرير الموجز خلاصة تحليلية عن بيئة النزاعات، والقوى الفاعلة، والديناميات في منطقة المتن في جبل لبنان. وهو يسلط الضوء على أبرز الجهات الأساسية، ومواضيع الخلاف والنزاعات، وخلفيتها التاريخية، فصلا عن تجلياتها الحالية. ويركز التقرير بشكل خاص على العلاقة بين المجتمع اللبناني المضيف واللاجئين السوريين وتطور هذه العلاقة خلال الأربع سنوات الماضية (منذ العام 2011)

هذا التقرير متاح باللغتين الإنجليزية والعربية

موجزتحليلالنزاعات/strong>تموز

يوليو2015

لمحة عن مشروع «مسح النزاعات وتحليلها »

مشروع « مسح النزاعات وتحليلها » هو مبادرة أطلقها مركز «دعم لبنان » بالتعاون مع

«مشروع بناء السلام » التابع ل «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ». ويهدف هذا المشروع، الذي

يتولى مركز «دعم لبنان » تنفيذه وتطويره، إلى توفير بيانات دقيقة ومعلومات ذات صلة بشأن المناطق أو

الفاعلين المشتركين في النزاعات، لمختلف الشركاء المنخرطين في أنشطة بناء السلام، والأنشطة الإنسانية والمحافِظة

على الإستقرار في البلاد. إلى ذلك، يقدِّم المشروع فهماً متطوِّراً، ومحايداً، وواقعياً للآليات غير الظاهرة، التي

تسيّ النزاعات المراقَبة. كما يقدِّم المشروع فهما للنسيج الإجتماعي المحدَّد الكامن وراء هذه النزاعات، بالإضافة

إلى حقول الألغام السياسية، والفرص المتاحة للقيام بعمل إيجابي.

وينطوي هذا المشروع على مكوِّنَ يْ أساسيَّ يْ، هما:

1 خريطة النزاعات، التي يتم من خلالها تتبع الحوادث - سواء بين المجموعات المسلَّحة، أو الكيانات الحكومية، أو

على المستويات الفردية - والاحتجاجات، وعمليات التعبئة، إلى جانب النزاعات الناشبة على الحدود، لتبيان أمكنة حصولها

في كافة أرجاء لبنان. إلى ذلك، يعمل فريق من الخبراء والباحثين باستمرار على تحديث الخارطة هذه، عبر التحقق من صحة

البيانات ومقاطعتها مع مصادر متعددة. ويجري ترتيب الحوادث تبعا لتصنيف نموذجي للنزاعات، الذي، وإلى جانب عدد من

المرشحات / «فلاتر » البحث الإضافية (مثلا فئات الحوادث)، يمكِّن المستخدمين من الوصول إلى المعلومات

الأكثر صلة بما يقومون به من برامج/ بحوث.

2 تحليل النزاعات - يضفي تحليل النزاعات عنصرا نوعيا على المشروع، إذ يتم في إطار هذا التحليل بالتحديد تحليل

ديناميات النزاع والإتجاهات المعينة، مع مختلف النتائج التي يعمل على إنتاجها بانتظام، وتسليط الضوء في كل مرة على

منطقة جغرافية معيَّنة أو نوع محدد من النزاعات.

وبينما لا يُنظر بعد إلى عملية وضع نماذج للنزاعات على أنها علم دقيق، يعتمد هذا المشروع على فريق متعدِّد

الإختصاصات، يتخطى العوامل الكمية والبيانات الإحصائية البحتة ( التي أظهرت في العقود الماضية، وفي إطار

اختبارات أخرى في سياقات مختلفة، محدوديتها في ما خص مثلا تحديد نقطة التحول في أعمال العنف). ويسعى هذا المشروع،

بالإستناد إلى عمل ميداني إثنوغرافي، إلى توفير نظرة معمقة عن الديناميات الإجتماعية، والإقتصادية، والسياسية في

لبنان اليوم، التي يمكن اعتبارها عوامل مؤاتية لنشوب النزاعات.

ومع الوقت، يتيح نظام المعلومات والتحليل هذا إمكانية تحديد الإتجاهات في التوترات والنزاعات، كما يوفر فرصة

لفهم الأسباب الكامنة وراء التوترات والنزاعات الناشئة، وذلك بغية تحديد التدخلات وفقا للإحتياجات الناشئة، وتحسين

التنسيق بين الفاعلين في مجال العمل الإنساني والتنمية في لبنان. ويشكّل هذا النظام بشكل أساسي أداة للتفكير لصانعي

السياسات، والباحثين، وسواهم من الخبراء، لكي تكون عملية صنع السياسات، والتدابير العامة المتخذة في لبنان، مستنيرة

بشكل أفضل.

- اتجاهات النزاعات الحالية

الحوادث بالنسبة لكلّ فئة

بالرغم من تأكيد الرسم البياني أعلاه على التوجّهات السابقة، إلا أنه يُظهر بوضوح أيضاً أنّ معظم النزاعات الممسوحة، وبالتحديد تلك التي تمّ تصنيفها ضمن فئة «النزاعات على السلطة والحكم »، قد وقعت في منطقة عرسال البقاعية. وليس من العجب أن تكون عرسال أيضاً المنطقة التي يتمّ الإبلاغ فيها عن وقوع أكبر قدرٍ من «النزاعات عند الحدود السورية ». أما معظم «أعمال العنف الفردية » (التي تتراوح أساساً بين حوادث إطلاق النار، وجرائم القتل، والاشتباكات/الخلافات)، فتقع في طرابلس، مما يعكس فداحة الاضطرابات المستمرّة في المدينة الشمالية، مع الإشارة إلى أنّ الدرجة المتدنية نسبياً من الحوادث المندرجة ضمن هذه الفئة تخفّف من الانطباع العام بوجود نزاع مفتوح في المدينة. وكما هو متوقّع، تقع معظم «النزاعات السياسية » في بيروت، بصفتها المركز الإداري والسياسي ومقرّ إدارة الحكم في البلاد. أخيراً، تتمركز معظم النزاعات المرتبطة «بالتنمية الاجتماعية-الاقتصادية » في كورنيش النهر، حيث يتظاهر العمّل المياومون أمام مبنى شركة كهرباء لبنان، ضمن إطار نضالهم الاجتماعي المستمرّ.

٢. الغارات الجوية/النزاعات المسلّحة والانتهاكات المصنّفة كنزاعات عند الحدود السورية

شهد لبنان خلال الربيع الفائت سلسلةً من الحوادث الحدودية المتجدّدة، لا سيّما التوغّلات عبر الحدود والانتهاكات التي طالت السيادة اللبنانية. وفي حين حملتمعظم الغارات الجوية وانتهاكات المجال الجويّ توقيع النظام السوري، اقترنت الاشتباكات/النزاعات المسلّحة، فضلاً عن الانتهاكات البرية/الحدودية عادةً بقوّات المعارضة. من هنا، تشهد هذه الحوادث تقلّباً وفقاً للوضع على الأرض.

٣. لمحة عن النزاعات الممسوحة في المتن

.png)

يصوّر الرسم البياني أعلاه أبرز حوادث النزاعات الممسوحة في قضاء المتن بين 1 تموز 2014 و 28 حزيران 2015 . فاستناداً إلى التصنيف النموذجي للنزاعات المعتمد ضمن إطار المشروع، تحتلّ »النزاعات على السلطة والحكم » و »أعمال العنف الفردية » أعلى نسبةٍ من النزاعات الممسوحة. ومع أنّ «النزاعات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية- الاقتصادية » و »النزاعات الحدودية » (سواء على الحدود الإسرائيلية أم الحدود السورية) تبدو أقل انتشاراً، إلا أنّ البيانات الظاهرة أعلاه تناقض الفكرة العامة القائلة إنّ المتن منطقة «آمنة » نسبياً. رغم ذلك، هناك فرقٌ دقيقٌ بين هذه البيانات الكميّة والتحاليل النوعية الأكثر تعمّقاً، وفق ما يبيّنه التقرير الموجز اللاحق.

2. تقرير مواضيعي موجز

سياسة الأمن، وخطابات الخوف، والإنهاك الاقتصاديديناميات النزاع في المتن

نبذة

يقدّم هذا التقرير الموجز خلاصةً تحليليةً عن بيئة النزاعات، والقوى الفاعلة، والديناميات في منطقة المتن في جبل لبنان. وهو يسلّط الضوء على أبرز الجهاتالأساسية، ومواضيع الخلاف والنزاعات، وخلفيّتها التاريخية، فضلاً عن تجلياتها الحالية. ويركّز التقرير بشكلٍ خاص على العلاقة بين المجتمع اللبناني المضيفواللاجئين السوريين وتطوّر هذه العلاقة خلال السنوات الأربع الماضية )منذ العام 2011 (.

١. مقدّمة

يعتبر قضاء المتن أحد أقضية محافظة جبل لبنان الستة. وهو يمتدّ من شرق العاصمة اللبنانية بيروت إلى جبل صنّين، غرب منطقة البقاع. تتميّز هذه المنطقةبالاختلاط الطائفيّ، يتألّف بمعظمه من المسيحيين )موارنة، روم أرثوذكس، روم كاثوليك، أرمن أرثوذكس وأرمن كاثوليك(، بالإضافة إلى عدد نسبيّ من السكّانالشيعة والدروز.

من الملفت، عند الاطلاع على المنشورات والتقارير الإعلامية الحديثة التي تعالج موضوع ديناميات النزاعات الحالية في لبنان، أنّ معظمها يركّز على المناطق التي تشهد عدداً مرتفعاً من أعمال العنف، والتظاهرات، واحتمالات التعبئة، كما في منطقة عكّار الشمالية وسهل البقاع 1. أما مناطق جبل لبنان، كالمتن مثلاً، فلا تُحاط بالقدر نفسه من الانتباه، ولا تأتي وسائل الإعلام المحلية على ذكرها إلا عند وقوع حوادث نزاع فعلية (راجع الصورة1 ) 2. في الواقع، لقد أغفلت الديناميات المستترة أو الطويلة المدى التي تحرّك عجلة النزاعات و/أو الصمود/التعايش. من هذا المنطلق، يركّز هذا التقرير على منطقة المتن كونها لم تلقَ القدر الكافي من الدراسات التي تتناول ديناميات النزاعات، ولأنها تستطيع -من منطلق كونها منطقة مختلطة طائفياً وسياسياً واجتماعياً، ذات تاريخ متشعّب ومحمّل بالنزاعات- أن تضفي وجهة نظر جديدة على التطوّرات الراهنة لديناميات النزاع في لبنان.

المنهجية

يسعى هذا التقرير إلى تقديم خلاصة سياقية وتحليلية لمختلف ديناميات النزاعات في قضاء المتن في محافظة جبل لبنان اللبنانية. وهو يستند إلى شهر من البحوث الميدانية المكثّفة التي نُفّذت في ثلاثة أحياء وقع عليها الاختيار في قضاء المتن، هي برج حمّود وبكفيا وسنّ الفيل. كما يرتكز التقرير على خمس عشرة مقابلة معمّقة أجريت خلال شهري أيار وحزيران من العام 2015 مع ثلاث مجموعات أساسية: )أ( القوى الفاعلة السياسية: ممثّلي الأحزاب السياسية والبلديّات؛ )بممثّلي المنظّمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛ )ج المواطنين )اللاجئين والمجتمع المضيف في المناطق الثلاث ذات الصلة.

يركّز التقرير على ثلاث مناطق تابعة للمتن، وهي بكفيا وسنّ الفيل وبرج حمّود. وقد اختيرت هذه المناطق الثلاث بناءً على المعايير التالية:

اعتبرت بلدة بكفيا، مسقط رأس بيار الجميّل، معقلاً سياسياً قوياً ل »حزب الكتائب اللبنانية » طيلة عقودٍ، وكانت بالتالي أحد أهمّ مراكز المعارضة والاستنكارللوجود العسكري السوري بين 1976 و 2005 . لذا إنّ مسألة تجدّد الوجود السوري في لبنان، ضمن إطار اللجوء هذه المرّة، يزيد احتمال تجدّد النزاعات والرجوع إلى الماضي.

سنّ الفيل ضاحية تقع شرق بيروت، معروفة بشركاتها الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لطالما أغرت رجال الأعمال وجذبت العمّل من الطبقة المتدنية بالاستقرارفيها منذ التسعينات- أو في المناطق المحيطة بها )مثل برج حمّود والنبعة وغيرها(- بغرض العمل.

برج حمّود، كانت مأهولة أساساً بالسكّان الأرمن الذين هربوا من تركيا بعد العام 1915 ، وقد أصبحت اليوم منطقة سكنية وتجارية كائنة بالقرب من سنّ الفيل. تمّ اختيارها لما تتميّز به من توزيع طائفي وإثني مختلط، وتاريخ عريق للهجرة )بدافع العمل(، أحدثَ فيها تغييراتٍ ديموغرافيةً عديدةً منذ التسعينات. فضلاً عن ذلك، تُصنّف برج حمّود، وبالتحديد منطقة النبعة المجاورة، كمنطقةٍ فقيرةٍ، مكتظّة بالسكّان ومشحونة بالنزاعات.

وقد تمّ تغيير جميع أسماء المشاركين للحفاظ على خصوصيّتهم وحمايتهم.

فضلاً عن ذلك، يستند التقرير أيضاً إلى مراجعة لأبرز التقارير والأدبيات المتوفّرة حول الموضوع، فضلاً عن مراقبة لبعض وسائل الإعلام اللبنانية خلال إجراء البحث.

٢. السياق التاريخي: الهجرة والحروب والانتماءات السياسية

تأثّر الجزء الشرقي من المتن الذي يحتضن ضواحي بيروت )مثل برج حمّود وسنّ الفيل(، بشكلٍ ملحوظٍ، بارتفاع تحرّكات هجرة اليد العاملة داخلياً، وبالتحديد تلك التي دأبت على القدوم من المناطق الريفية في الجنوب والبقاع منذ نهاية الخمسينات / بداية الستينات. وكان معظم هؤلاء المهاجرين قد انتقلوا للسكّن في برج حمّود، وخاصّةً في حيّ النبعة. فضلاً عن تزايد فرص العمل المتوفّرة في المنطقة، ضمن إطار سوق العمل المتدني الأجر نسبياً في لبنان، شارك هؤلاء السكّان الجدد، المنتمون إلى الطائفة الشيعية أساساً، في نشاطات ثقافية ودينية جديدة، نسجاً على منوال الشيخ محمد حسين فضل الله الذي عاد من النجف/العراق في العام 3.1966

«خرجت ضواحي بيروت الشرقية )برج حمود بشكلٍ

خاص( من الحرب الأهلية عام 0991 بنسيج سكّاني

مختلط نسبياً على الصعيد الطائفي والاجتماعي، كما

كان السكّان يعانون الفقر ويأتون من خلفية نزوح في

أغلب الأحيان. ورغم مستويات المعيشة المتقاربة

عادةً، كان السكّان يعيشون فعلاً بطريقة مقسّمة

نسبياً على المستوى الاجتماعي. »

في عملها الأخير، شدّدت عالمة الاجتماع اللبنانية سعاد جوزيف على الطابع الاجتماعي والطائفي المتنوّع الذي ميّز العلاقات والتفاعلات الإنسانية في منطقة برج حمّود؛ ومردّ ذلك إلى شبكات الطبقة العاملة غير الرسمية التي تأسّست نتيجة هذه التحرّكات السكّانية. وما لبثت سعاد جوزيف أن أشارت إلى الاختفاء التدريجي لهذه الشبكات خلال الحرب اللبنانية، أي بدءاً من العام 1975 فصاعداً، بسبب المحاولات المكثّفة التي بذلها القادة المسيحيون من أجل إعادة تنظيم هذا الحيّ على ضوء معايير مذهبية 4.

لكن هذا التوجّه إلى تكريس التجانس خلال الحرب الأهلية تأثّر كذلك بالمزيد من حرّكات الهجرة المكثّفة التي نتجت عن عمليات نزوحٍ مختلفة، نتيجة الحربنفسها. فأدّت هذه العمليات إلى تعزيز الفقر، والتدهور الاقتصادي و/أو خفض الأجور خلال مختلف مراحل الحرب.

خرجت ضواحي بيروت الشرقية (برج حمود بشكلٍ خاص) من الحرب الأهلية عام 1990 بنسيج سكّاني مختلط نسبياً على الصعيد الطائفي والاجتماعي، كما كان السكّان يعانون الفقر ويأتون من خلفية نزوح في أغلب الأحيان. ورغم مستويات المعيشة المتقاربة عادةً، كان السكّان يعيشون فعلاً بطريقة مقسّمة نسبياً على المستوى الاجتماعي 5.

خلال التسعينات، شهدت هذه الضواحي المزيد من التغيّات الديموغرافية بسبب وصول المزيد من العمّل المهاجرين من سوريا ومصر أساساً، ومن شرق آسياوأفريقيا جنوب الصحراء في وقت لاحق. وقد ازدادت وطأة النزوح والفقر في الضواحي الشرقية بسبب توجّه سياسات الحكومة اللبنانية ما بعد الحرب إلى التركيزعلى مشاريع البنى التحتية الواسعة النطاق، عوضاً عن التنمية الاجتماعية 6.

في ما خلا تزايد معدّلات النزوح والهجرة خلال الحرب الأهلية وما بعدها، كانت مناطق المتن أيضاً مركزاً لديناميات نزاعاتٍ مختلفةٍ خلال الحرب نفسها. ففيالأحياء التي غلب عليها الأرمن، كبرج حمّود مثلاً، حاول «حزب الطاشناق » تجنّب النزاعات المباشرة، مفضّلاً اعتماد موقفٍ محايدٍ نسبياً، مما وضع حدّاً لتحالفهالسياسي السابق مع «حزب الكتائب اللبنانية » الماروني، لا بل أدّى أيضاً إلى وقوع عدّة هجمات من قبل هذا الأخير على الأحياء الأرمنية، مثل برج حمّود، بهدفالضغط على الأحزاب الأرمنية كي تصطفّ إلى جانب القوّات اللبنانية 7.

في المقابل، كانت سنّ الفيل وبكفيا مركزاً لنزاعات مستمرّة. وكانت النزاعات المسلّحة في هاتين المنطقتين تتمحور حول عدّة أسباب منها الوجود الشيعي-الفلسطيني في المتن )مثلاً مخيّم تلّ الزعتر ومحيط منطقة النبعة(. نتيجةً لذلك، دارت عدّة حلقات نزاع في المنطقة بين «الحركة الوطنية » اللبنانية المواليةللفلسطينيين و »منظّمة التحرير الفلسطينية »، من جهة، والقوى المسيحية ) «حزب الكتائب « ،» ميليشيا النمور » ضمن «حزب الوطنيين الأحرار »(، من جهة أخرى، للتنازع على المناطق التي يغلب عليها الوجود الفلسطيني. وقد انتهت هذه النزاعات مع التدخل السوري إلى جانب الميليشيات المسيحية في نيسان 1976 . مع ذلك، سرعان ما انتهى التحالف السوري- المسيحي بعد فترة وجيزة، مؤدياً إلى حرب المئة يوم بين 1977 و 1982 التي حاربت فيها «القوّات اللبنانية » المسيحية ضدّ السوريين المنضوين ضمن «قوّات الردع العربية ». واستمرّت المعارضة الشديدة التي أبدتها «القوّات اللبنانية » ضدّ الوجود السوري المتواصل في لبنان )بما في ذلك المتن( خلال الحرب الأهلية وما بعدها، متّخذةً شكل عدّة نزاعات عسكرية

٣. ارتفاع عدد اللاجئين، والمأزق السياسي، وإدارة الحكم الضعيفة، ومستوى الأمن

المتدهور: أبرز التوجّهات منذ العام ٢.

خلال العقد الأخير، شهدت الساحة السياسية اللبنانية انقساماتٍ شديدة اللهجة بين معسكرَي 8 آذار و 14 آذار، مما أدى إلى تكرّر حالات النزاع في مختلف المناطق اللبنانية. وقد ازدادت قساوة هذه الانقسامات منذ استشراء حدّة النزاعات والثورات في سوريا في العام 2011 ، وبالتحديد منذ الدعم العسكري المفتوح الذي قدّمه «حزب الله » إلى النظام السوري، وارتفاع مستوى المعارك والعنف خلال الحرب. ومع أنّ هذا الانشقاق غالباً ما يُصنّف ضمن إطار الانقسامات الشيعية- السنّية، ويتأثّر بالتبعات والانعكاسات الإقليمية، يبدو أنّ الأحزاب المسيحية قد انقسمت بدورها ما بين هذين المعسكرين. بالإضافة إلى ذلك، تختبر منطقة المتن أيضاً توجّهات مختلفة على صعيد الانتماءات والانقسامات السياسية. ففي حين يؤيّد «التيار الوطني الحرّ »، ذو الانتماء المسيحي، و »حزب الطاشناق » الأرمني- وكلاهما يحظى بشعبية واسعة في أوساط المسيحيين والأرمن المقيمين في مناطق المتن- معسكر 8 آذار، يؤيّد الحزبان المسيحيان الشعبيان الآخران) «حزبالكتائب اللبنانية » و »القوّات اللبنانية »( ائتلاف 14 آذار. على نحوٍ مماثل، يؤيّد حيّ النبعة في برج حمّود الذي تغلب عليه الطائفة الشيعية ائتلاف 8 آذار بشكلٍعام و »حزب الله » بشكلٍ خاص.

ومع أنّ هذا الانشقاق غالباً ما يُصنّف ضمن إطار

الانقسامات الشيعية- السنّية، ويتأثّر بالتبعات

والانعكاسات الإقليمية، يبدو أنّ الأحزاب المسيحية قد

انقسمت بدورها ما بين هذين المعسكرين

خلال السنوات الأخيرة، أدّى تمسّك كلّ معسكر بخطّه السياسي إلى مأزقٍ سياسيّ، حيث الفراغ الرئاسي مستمرٌّ منذ أيار 2014 والانتخابات النيابية معلّقة منذ العام 2008 )مع تجديد ولاية النوّاب الحاليين مرّتين(. وقد نتج عن هذا الجمود أداءٌ ضعيفٌ للحكومة بشكلٍ عام، عزّز حالة إهمال الدولة للقضايا الاجتماعية مثل الفقر والتنمية، وتحسين خدمات البنية التحتية الأساسية، وهو وضعٌ يؤثّر بشكلٍ عام على المناطق الواقعة خارج بيروت، كمناطق المتن التي يتناولها هذا التقرير 8.

أدّى تدفق اللاجئين إلى إحداث تغييرات ديموغرافية فعلية في لبنان

بشكلٍ عام وفي بعض المناطق بشكلٍ خاص. كما أدى إلى إنشاء خطوط

نزاع جديدة تعدّت التقسيمات المذكورة أعلاه، المرتكزة على المواقف

المؤيّدة للنظام السوري والمعارضة له. فينتمي معظم اللاجئين إلى

الطبقة المتدنية والمتدنية الوسطى، وهم بالتالي يتأثرون شأنهم شأن

اللبنانيين بنقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية المذكورة أعلاه في البلاد.

وما يزيد الطين بلّة العددُ المتزايد للمقيمين في لبنان، وآلية الاستجابة

الوطنية والدولية غير الكافية للتحديات المقترنة بها. لذا يقيم معظم

اللاجئين السوريين ويعملون في لبنان في ظلّ ظروفٍ غير مستقرّة، كما

شدّدت عليه العديد من التقارير خلال الشهرين الماضيين.

نتيجة الأزمة السورية، يستقبل لبنان عدداً متزايداً من اللاجئين القادمين من سوريا. وقد بلغ إجمالي عدد اللاجئين المسجّلين في لبنان 1,174,690 ، وفق ما أشارت إليه تقارير العام 2015 ، منهم 62 ألفاً تقريباً مسجّلون في قضاء المتن، أي ما يساوي 5.3% من سكّان المنطقة إحصاءات آذار 2015 (. ووفقاً لإحصاءات مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف بلدية برج حمّود حوالى 19,477 لاجئاً سورياً مسجّلاً، وسنّ الفيل 3,627 ، في حين لم يتمّ تسجيل أيّ لاجئ سوريّ في بكفيا 9 . لكنّ المجيبين عن أسئلتنا أكّدوا لنا وجود حوالى300 سوريّ في بكفيا، مما يعكس التفاوت ما بين عدد اللاجئين السوريين المسجّلين، والعدد الفعلي للسوريين المقيمين في المنطقة. مع ذلك، وفقاً للأرقام المذكورة، تعتبر برج حمّود المنطقة التي تستقبل أكبر عددٍ من اللاجئين بالمقارنة مع بقية المناطق الواردة في هذا التقرير، فيما يبدو أنّ بكفيا هي الأقلّ تضرّراً من الأزمة ومن وصول اللاجئين.

أدّى تدفق اللاجئين إلى إحداث تغييرات ديموغرافية فعلية في لبنان بشكلٍ عام وفي بعض المناطق بشكلٍ خاص. كما أدى إلى إنشاء خطوط نزاع جديدة تعدّتالتقسيمات المذكورة أعلاه، المرتكزة على المواقف المؤيّدة للنظام السوري والمعارضة له. فينتمي معظم اللاجئين إلى الطبقة المتدنية والمتدنية الوسطى، وهم بالتالي يتأثرون شأنهم شأن اللبنانيين بنقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية المذكورة أعلاه في البلاد. وما يزيد الطين بلّة العددُ المتزايد للمقيمين في لبنان، وآلية الاستجابة الوطنية والدولية غير الكافية للتحديات المقترنة بها. لذا يقيم معظم اللاجئين السوريين ويعملون في لبنان في ظلّ ظروفٍ غير مستقرّة، كما شدّدت عليه العديد من التقارير خلال الشهرين الماضيين 10 .

نسجاً على المنوال نفسه، أقرّت الحكومة اللبنانية سياسةً تجاه اللاجئين، تبدّلت من سياسة النعامة بين 2011 و 2014 )التي تضمّنت حتى إنكار وجود اللاجئين في المقام الأول إلى سياسة تقوم على قدر أكبر من المواجهة والتنظيم التدريجي، منذ منتصف العام 2014 تقريباً. أما أهدافها العامة، فمزدوجة: )أ( التخفيف من عدد اللاجئين في البلاد )ب( الحصول على المساعدة الخارجية للتأقلم مع العدد المرتفع من اللاجئين 11 . لكن قبل هذا التحوّل في السياسات، كانت مسألة تنظيم تدفق اللاجئين متروكةً بشكلٍ أساسي للبلديات التي ردّ قسمٌ كبير منها بتطبيق إجراءات مثيرة للجدل على الصعيد القانوني والأخلاقي، تمثّلت بفرض حظر تجوّل على الأجانب )والسوريين أساساً ليلاً 12 . وفي نهاية العام 2014 ، اتّخذت الحكومة ثلاثة قرارات أساسية خلّفت تأثيراً عميقاً على السوريين المقيمين في البلاد:القرارات الجديدة المتعلقة بالعمل التي حدّت من فرص العمل المتوفّرة للسوريين في لبنان؛ أنظمة الدخول الجديدة التي حدّت للمرّة الأولى من دخول السوريين إلى لبنان؛ وأنظمة المديرية العامة للأمن العام بشأن تجديد رخص الإقامة الخاصة بالسوريين في لبنان 13 . لكن بخلاف هدف هذه الإجراءات الذي أعلنت عنهالحكومة، أي التكيّف مع العدد المرتفع للاجئين، تتمثّل النتيجة المفترضة على المدى الطويل بتعزيز التهميش الاقتصادي والاجتماعي والوضع غير القانونيللاجئين المقيمين في لبنان.

من النزعات الأخرى التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، والتي ردّتها وسائل الإعلام والجهات السياسية غالباً إلى وجود اللاجئين السوريين في البلاد، تدهور المناخ الأمني. فتجلّ هذا التدهور من خلال حوادث عنف محدودة، مثل الخطف، والمعارك الضيّقة النطاق على مستوى الشوارع، وغيرها من أعمال العنف الفردية، لكن كذلك من خلال حوادث أكبر حجماً كالنزاعات الحدودية، والسيارات المفخّخة، وأخيراً الاشتباكات المباشرة داخل الأراضي اللبنانية. جديرٌ بالذكر أنّ هذه النزاعات كانت محصورة أساساً ببعض المناطق، لكنها أدّت فعلياً إلى إسباغ طابع أمني على السياسة ضمن المنطقة بأكملها، تجلّ ذلك بإنشاء حواجز عسكرية وتكثيف تواجد مختلف أجهزة الدولة الأمنية في الشوارع. هذا الطابع الأمني الذي تمّ إضفاؤه على السياسة ترافق أيضاً مع تعزيز الطابع الأمني المحيط بقضية اللاجئين السوريين؛ وهذا أمرٌ عكسه الخطاب الذي اعتمدته وسائل الإعلام والقوى السياسية أساساً لتصوير اللاجئين كسبب رئيسي للمخاطر الأمنية المنتشرة في البلاد 14 .

٤. الجهات الفاعلة المشاركة

يقدّم هذا القسم لمحةً وجيزةً عن الجهات الفاعلة الناشطة سياسياً واجتماعياً في المناطق الثلاث المذكورة. وهو يتمعّن أيضاً في دورها المتعلّق بديناميات النزاعالفعلية والمتصوّرة التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية. في هذا الإطار، تتوسّع الفقرة اللاحقة في بعض ديناميات النزاع المتعلقة بمواضيع محدّدة اعتبرت ذات صلة بالبحث الميداني المجرى في المناطق التي وقع عليها الاختيار.

«المواطنون 15»

صُنّفت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بشكلٍ أساسي

في الضواحي الشرقية كما ورد في المقابلة أعلاه التي

أجريت في سنّ الفيل. وعندما سُئل المشاركون في المقابلات

عن التركيبة الاجتماعية في المنطقة، أفادوا أنّها مناطق

مختلطة لكنها تضمّ بشكل غالب الطبقة المتدنية في

برج حمّود( والطبقة المتدنية الوسطى )في سنّ الفيل، في

ظلّ ازدياد معدّل الفقر والمشاكل الاجتماعية في مجالات

الرعاية الصحية، والخدمات العامة، والتربية، والتوظيف.

تُصنّف منطقة المتن بشكلٍ عام، والمناطق التي يتناولها هذا التقرير بشكلٍ خاص، كمناطق تغلب عليها الطائفة المسيحية. لكن إذا ما تمعنّا في التوزيع الديموغرافي ضمن هذه المناطق، لا سيّما ضواحي بيروت الشرقية )برج حمّود وسنّ الفيل(، للاحظنا أنها مختلطة مذهبياً نسبياً، حيث تتضمّن الأرمن، والموارنة، والمسيحيين الأرثوذكس، والكاثوليك، والسنّة، والشيعة. مع ذلك، كما هو مب يّ أعلاه، تعيش هذه المناطق اليوم نوعاً من أنواع الانعزال الجغرافي المستند إلى معايير طائفية. فقد ميّز معظم المجيبين عن الأسئلة بين سكّان المنطقة «الأصليّين » وشريحة السكّان المستقرّة حديثاً. ينطبق هذا الأمر على ضواحي بيروت الشرقية بشكلٍ خاصّ. ففي سنّ الفيل، عبّ ممثّل عن البلدية عن هذا الواقع على الشكل التالي: «في السابق، كنا نقول إنّ سنّ الفيل قرية، لكنّ أبناء سنّ الفيل الأصليّين لم يعودوا يشكّلون اليوم إلا 8% من السكّان. أما البقية، فيتألّفون من لبنانيين ابتاعوا الأراضي فيها وشيّدوا البيوت، أو رجال أعمال، أو موظّفي مصارف أو مستشفيات. اليوم، يبلغ عدد سكّان سنّ الفيل مئة ألف شخص تقريباً، نشكّل منهم- نحن السكّان الأصليّون- أقلّ من 10 %. أما سكّان سنّ الفيل غير اللبنانيين، فهم «عاملات المنازل » من مختلف الجنسيات، وبالإضافة إلى ذلك اللاجئون. [...] يبلغ عدد اللاجئين الفقراء حوالى 5 آلاف، ويشكّل هذا الرقم خطراً علينا، خطراً فعلياً. فهناك 5 آلاف شخص يعيشون في أحياء سنّ الفيل الفقيرة. عددٌ بسيط فقط من السوريين يملك المال أو يستأجر شققاً غالية الثمن. أما الآخرون، فيعيشون في الأحياء الفقيرة. 16»

في بكفيا، ورد هذا النوع من التمييز في المقابلات التي أجريناها أيضاً، لكنه لم يعتبر شديد الأهمية على ما يبدو، بسبب نسيج البلدة الطائفي والسياسي المتجانس نسبياً: «بلغ عدد السكّان في بكفيا، وفقاً لإحصاءات غير معيّنة أجرتها هذه السنة عدة منظّمات غير حكومية، حوالى 3 آلاف أسرة، معظمها أصله من بكفيا. وهناك عدد بسيط من الأشخاص الذين جاؤوا من خارج بكفيا لكنهم يقيمون هنا منذ 15 سنة. 17»

صُنّفت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بشكلٍ أساسي في الضواحي الشرقية كما ورد في المقابلة أعلاه التي أجريت في سنّ الفيل. وعندما سُئل المشاركون فيالمقابلات عن التركيبة الاجتماعية في المنطقة، أفادوا أنّها مناطق مختلطة لكنها تضمّ بشكل غالب الطبقة المتدنية )في برج حمّود( والطبقة المتدنية الوسطى )فيسنّ الفيل(، في ظلّ ازدياد معدّل الفقر والمشاكل الاجتماعية في مجالات الرعاية الصحية، والخدمات العامة، والتربية، والتوظيف. إلى جانب ذلك، وصف أحد المشاركين في المقابلات الوضع الاجتماعي والديموغرافي في النبعة، برج حمّود، على الشكل التالي:

«تضمّ برج حمّود لبنانيين في المقام الأول وفدوا بشكلٍ أساسي من البقاع والجنوب، وينتمون بمعظمهم إلى الطائفة الشيعية. وهناك حوالى 18 جنسية أخرى، مثل السوريين، والمصريين، والباكستانيين، والفيليبينيين، والهنود، والأفارقة، وشعوب من كلّ حدبٍ وصوب. وهم جميعاً يقيمون في هذا المكان الضيّق، لأنها منطقة فقيرة أولاً، فيستأجرون غرفة يقيم فيها ما يتراوح بين 7 و 10 أشخاص. هذا هو الوضع القائم. هناك ارتباك بشأن تحديد الهوية بناءً على معايير الانتماء الاجتماعي. يقيم هنا أيضاً لبنانيون من الشوف ومن البقاع الغربي. باختصار، فيها أشخاص من مختلف أنحاء لبنان ومن مختلف أنحاء العالم. 18»

صحيحٌ أنه لا يمكن وصف اللبنانيين في هذه المناطق كمجموعة موحّدة من أصحاب المصلحة، لكن يمكن ملاحظة فكرة معيّنة هي التعارض بين نوع من الوحدة من جهة ومجموعة متنوّعة من السكّان الجدد من جهة أخرى. ومردّ هذه الفكرة إلى الوجود المتزايد للاجئين السوريين في المناطق المذكورة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

يقول أحد سكان برج حمود في مقابلة «لطالما سكن سوريون

وأكراد في المنطقة » إلا أنه شدد أن الفارق الوحيد اليوم هو

أن «عددهم تزايد كعائلات.

اللاجئون السوريون والعراقيون

لدى مواطني المناطق المذكورة، لا يزال اللاجئون السوريون )وإلى حدّ أقل( العراقيون يشكلون مجموعةً منفصلةً من أصحاب المصلحة، حيث ينظر إلى معظمهمانطلاقاً من أعدادهم المتزايدة ووضعهم المتزعزع والهشّ في ما يتعلّق بالعمل والصحة والتعليم والوضع القانوني. وكما سيظهر لاحقاً، تخلق هذه النظرة التوتراتإلا أنها تؤدّي أيضاً إلى درجة من التعاطف والتفاعل. وقد تمّ تناول هذه المسائل وردّة الفعل العاطفية المصاحبة لها بشكل أساسي في المقابلات التي أجريت فيمنطقة برج حمّود التي تضمّ عدداً كبيراً من اللاجئين، فيما كانت أهميتها إلى حدّ ما أقل في المقابلات التي أجريت في سن الفيل. أمّا في بكفيا، فتمّ التأكيد أن هذهالمشاكل مؤثّرة في مناطق أخرى ولكنها ليست ذات أهمية تذكر في البلدة بما أن عدد السوريين الذين يسكنون فيها قليل. 19

يقول أحد سكان برج حمود في مقابلة «لطالما سكن سوريون وأكراد في المنطقة » إلا أنه شدد أن الفارق الوحيد اليوم هو أن «عددهم تزايد كعائلات. 20»

ومن اللافت أنه بالكاد ذُكر وجود اللاجئين العراقيين في المقابلات التي أجريناها، أو أنه ذكر على صعيد الأرقام ولكن ليس في ما خصّ المشاكل أو النظرة إلى النزاع. وقد وصف عامل سوري شاب الصعوبات التي يواجهها يومياً في بكفيا، فقال «هنا يكرهون السوريين 21» ، مشيراً إلى حظر التجوّل المفروض عليهم والإهانات اليومية وأحياناً حوادث العنف الجسدي التي يتعرض إليها السوريون على أيدي عناصر أمنية )مثل الأمن العام وشرطة البلدية، وغيره( أو على أيدي سكان البلدة. وبشكل عام، اللاجئون السوريون والعراقيون هم مجموعة هامدة ومحرومة من أصحاب المصلحة المتروكين بدون أي تمثيل سياسي أو اجتماعي جدّي وبدون وضع قانوني شرعي في لبنان، ما يضعهم في وضع اتكالي خطر أمام مجموعة أصحاب المصلحة الآخرين مثل المجتمع اللبناني المضيف والدولة ووكالات الإغاثة المحلية والدولية.

الأحزاب السياسية

يعني التنوّع الاجتماعي والطائفي في المناطق التي شملتها الدراسة وجود عدّة أحزاب ناشطة، مع العلم أن معظم الأشخاص يختارون الأحزاب التي يتبعونها استناداً إلى الطائفة التي ينتمون إليها. ما يعني أن معظم الأرمن في برج حمّود يتبعون الأحزاب الأرمنية الطاغية، على رأسها «حزب الطاشناق »، فيما تعتبر منطقةالنبعة المجاورة، ذات الأغلبية الشيعية، معقلاً ل »حزب الله »، مع وجود صغير ل »حركة أمل » و »الحزب السوري القومي الاجتماعي ». أمّا في سن الفيل، فتطغى الأحزاب المسيحية الثلاث: «القوّات اللبنانية » و »التيار الوطني الحرّ » و »حزب الكتائب اللبنانية »، وهي تنشط فيها بشكل متساوٍ. ومن بين المناطق المختارة، فإن بكفيا هي البلدة الوحيدة المتصلة بحزب واحد بشكل أساسي، ونعني «حزب الكتائب اللبنانية »، ويعزى ذلك إلى دور البلدة التاريخي في تأسيس الحزب.

وبالرغم أن الأحزاب المذكورة منقسمة بين قطبيّ النزاع في البلاد )قوى 8 و 14 آذار( وتسهم في المأزق السياسي القائم، إلا أن معظم المجيبين عن الأسئلة خففوامن أهمية الدور الذي تلعبه الأحزاب بشكل عام وبالتحديد في النزاعات داخل المناطق. فقد وصفت معظم النزاعات التي تقع على أنها «مرتبطة بالقيم 22» ، فيما«على الصعيد السياسي، يتفق الأرمن والأكراد بشكل جيد جداً 23»

إلا أن بعض المجيبين عن الأسئلة تحدّثوا عن بنيات قائمة على المحسوبيات والزبائنية، بالإضافة إلى إجراءات رقابية وتحكمية وتفشي الفساد والرشوة في المناطقالتي يعتبرون أنها متصلة بوجود أحزاب سياسية وما يتصل بها من بنبات سلطوية وتبعية، وقد تم القاء الضوء على هذا الترابط في بعض التقارير الإعلامية فيالعامين أو الثلاثة أعوام الماضية. 24

ويشرح مواطن في برج حمّود الوضع كالتالي:

«في الأساس، يدير الأرمن منطقة برج حمّود، و »حزب الطاشناق » بشكل خاص. ومثل كلّ المناطق الأخرى، تدير المافيات كلّ شيء، فكلّ مجموعة تضع يدها على كلّ شيء من خدمات الانترنت إلى المراكز الترفيهية. إذاً يجب أن تعرف أحداً يعرف بدوره أحداً ذا شأن كي تحصل على الخدمات […] فيقسمون المنطقة إلى قطاعات، كلّ واحد يسيطر على قطاع محدد، وإن أخذ شخص آخر زبوناً من تلك المنطقة، فسيندلع شجار. تماماً مثل ما يفعل تجار المخدرات […] ولبعضهم علاقات مع الأحزاب السياسية، والبعض الآخر يدفعون المال لتلك الأحزاب 25.»

وبالرغم أن موقف الأحزاب من المأزق السياسي على المستوى الوطني معروف في المناطق التي تمت دراستها، إلا أنه من الصعب تحديد دورها في النزاعات المحلية ودينامياتها. كما أن الدور الذي تلعبه الأحزاب المختلفة في ما يتعلق بوجود اللاجئين والردّ السياسي تجاهه ملتبس إلى حدّ ما، والمعلومات التي أدلى بها المجيبون عن الأسئلة في المقابلات تم التعبير عنها بشكل أساسي كشائعات. وبالرغم من ذلك، فإنه بالنسبة للكثير من المجيبين عن الأسئلة من اللبنانيين فإن الأحزاب، إلى جانب البلديات، تشكّل نقطة استناد مهمة في ما خصّ الانتماء السياسي والاجتماعي في المناطق التي تنشط فيها

البلديات

«تنقصنا الأموال والإمكانات والسلطات والتجهيزات 26» على هذا النحو لخّص ممثل إحدى البلديات المختارة الذي أجرينا معه مقابلةً نظرته إلى دور البلديات.وقد تم تسجيل آراء مماثلة حين سئل المجيبون عن الأسئلة عن دور البلديات في المناطق التي ينتمون إليها. وبالرغم أن العديد من البلديات في لبنان حاولت أن تظهر قوتها في مواجهة أزمة اللجوء عبر فرض حظر تجوّل على السوريين في المساء أو إصدار بطاقات إقامة للسوريين القاطنين في المنطقة، إلا أن الشكوك لمتثار حول مدى قانونية وأخلاقية هذه الخطوات فحسب، بل أيضاً حول مدى تأثيرها ونجاحها. كما أن بعض المحاورين أشاروا إلى أن هذه الإجراءات أدّت إلىتصعيد التوترات وأسهمت في زيادة احتمالات وقوع النزاعات. وفي معظم المقابلات التي أجريناها، ينظر إلى البلديات على أنها تواجه تحديات أكبر من طاقتها ولا تملك ما يكفي من التجهيزات لتنفيذ المهمّت الموكلة إليها، ويبدو أن هذا الوضع ازداد سواءً مع زيادة التحديات في المناطق )مثلاً: ارتفاع أعداد النازحين والازدحام وازدياد الفقر(.

ويؤدي عدم امتلاك البلديات للصلاحيات الكافية إلى شعور واضح بالإحباط لدى المواطنين وممثلي البلديات أنفسهم، إلا أن البلديات تعرّضت لانتقادات أقل من الأحزاب السياسية في ما خصّ الفساد والمحسوبية والزبائنية. بل على العكس، عبّ المجيبون عن الأسئلة، الذين أجروا في السابق تقارير حول الموضوع 27، عنالحاجة إلى تعزيز قدرات البلديات لتتمكّن من مواجهة التحديات الراهنة والقيام بمهامها. كما أنه بالنسبة لمجتمع اللاجئين، غالباً ما تعتبر البلديات نقطة الاستنادالأولى في ما خصّ مسائلهم القانونية والاجتماعية، حسبما أكّد لنا العديد من المجيبين

«تنقصنا الأموال والإمكانات والسلطات والتجهيزات »

على هذا النحو لخّص ممثل إحدى البلديات المختارة

الذي أجرينا معه مقابلةً نظرته إلى دور البلديات.

المنظمات غير الحكومية ومجتمع الإغاثة

ينشط في لبنان، منذ تسعينات القرن الماضي 28، عدد كبير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وقد زاد عددها منذ بدء الأزمة السورية، ودخلت كمياتكبيرة من المساعدات العينية وغير العينية أرسلتها جهات محلية ودولية عبر هذه المنظمات إلى ضحايا الأزمة الأكثر هشاشةً.

وكما سبق وشدّدنا في تقارير سابقة، فإن الدور الذي تلعبه هذه المنظمات لا يزال دون التوقعات بسبب قلّة التنسيق والمعرفة والمنشآت الإدارية 29.

وفي مقابلاتنا، أكد المجيبون عن الأسئلة وجود منظمات غير حكومية قديمة وجديدة، بالإضافة إلى مصادر تمويل جديدة (معظمها دولية) باتت متوفرةً لتلكالمنظمات غير الحكومية منذ اندلاع الأزمة السورية 30. كما أشاروا إلى نقص التعاون والمعرفة وبالتالي قلّة تأثير تلك المنظمات على الأرض مع ما يسببه ذلك من احباط للجماعة المستفيدة.

وقد عبّر بعض محاورينا بشكل واضح عن هذا الإحباط:

«أنظروا إلى عدد التدخلات التي قامت بها )المنظمات غير الحكومية( في المدارس. ولا تدعوهم يتكلمون عن قصص النجاح فقط بل أن يعطوا بيانات دقيقة عن العدد المحدد للمدارس والحالات، وتأكدوا ممّ إذا كانوا قادرين على تنفيذ التدخلات […] هم لا يتحمّلون المسؤولية ناحيتي ولا ناحية الحكومة اللبنانية. هم مسؤولون تجاه مانحيهم والمنظمات الدولية التي تموّلهم. وبالطبع ستقل المحاسبة حين تكون عشرات المنظمات غير الحكومية تعمل بدون أدنى حدّ من التنسيق أو الشفافية، فالأمور ستختلط في بعضها. 31»

وقد أكّد ممثلو المنظمات غير الحكومية في المناطق التي شملتها الدراسة أنهم واجهوا كمية عمل تفوق طاقتهم ونقص التمويل وصعوبات أخرى في السنوات الماضية في ضوء أزمة اللاجئين. وعبّ ممثل إحدى المنظمات غير الحكومية في برج حمّود عن الوضع بالشكل التالي:

«نقوم بأفضل ما يمكننا، بالطبع بوجد كمية أكبر من العمل الآن ولكننا نقوم بما نقدر عليه […] نحن دائماً بحاجة إلى مزيد من التمويل وليس الآن فقط […] فإن هذا الأمر ونقص الموظفين مسألتان قديمتان، كلّ واحد منا يعمل بقدر شخصين. وبالطبع كمية العمل زادت أيضاً. 32»

يعتمد معظم مجتمع اللاجئين وجزء كبير من اللبنانيين المحرومين على المساعدات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية المختلفة، ما يؤدي في طبيعة الحال إلى التوترات السابقة الذكر في ما خصّ الأفكار الخاطئة وفجوة المعرفة بين المستفيدين وكمية العمل ومسائل التمويل لدى ممثلي المنظمات غير الحكومية المختلفة

وقد أكدّ معظم المجيبين عن الأسئلة تصاعد وجود

مجموعات حكومية وغير حكومية بدأت تتولّى مهام حفظ

الأمن في المناطق المختارة في قضاء المتن.

أجهزة أمنية حكومية وغير حكومية

لم يشر معظم المجيبين على الأسئلة في المناطق المختارة إلى تهديدات أمنية حقيقية أو إلى ارتفاع في معدلات الجريمة وأعمال العنف، إلا أنه تم ذكر وجود أو غياب الأجهزة الأمنية الحكومية وغير الحكومية في معظم المقابلات. وقد أكدّ معظم المجيبين عن الأسئلة تصاعد وجود مجموعات حكومية وغير حكومية بدأت تتولّ مهام حفظ الأمن في المناطق المختارة في قضاء المتن.

وتعني المجموعات غير الحكومية، بشكل أساسي، مجموعات الحراسة التابعة للأحزاب السياسية أو القوى السياسية الفاعلة في المناطق. 33

كما تم ذكر مجموعات مختلفة من الحرّاس وقوّات الشرطة التابعة للبلديات التي نتيجة عدم امتلاكها ما يكفي من الصلاحية القانونية من قبل الدولة، ينظر إليها على أنها بدون أي تأثير حقيقي:

«[...] في لبنان، يوجد أكثر من ألف بلدية مع قوات الشرطة التابعة لها والتي لا تملك أي صلاحيات. وقوّة الشرطة هذه تخاف التدخل لأن العناصر قد يسجنون. لذا بمعدّل عام، إن كان لكلّ بلدية 51 عنصر شرطة بلدي، يعني ذلك إنه يوجد 15 ألف شرطي يتقاضون رواتبهم. وفي ظلّ الوضع الحالي، حين تحتاج فعلا لأولئك العناصر، سيكونون عاجزين عن القيام بأي شيء لأنهم لا يملكون الصلاحية. 34»

وأشار المجيبون عن أسئلتنا إلى وجود قوات الدرك التي تتدخل بانتظام لدى وقوع إشكالات أو أعمال عنف. إلا أنه ينظر بشكل كبير إلى قوّات الدرك على أنهافاسدة وتستخدم العنف وأساليب غير قانونية، وفي الوقت عينه هي محميّة ومحصّنة من قبل الدولة.

وقد عبّ أحد أعضاء بلدية سن الفيل عن احباطه بسبب طريقة التعاطي مع الوضع الأمني في منطقته، وقال:

«حين يتدخل الدرك، حتى لو ذهبوا بعيداً واستخدموا العنف وقاموا بأمور مخالفة للقانون، فهم محصّنون ولديهم الصلاحية، ويحملون السلاح الشرعي. ولكن إن تدخل شرطي البلدية خارج حدود ما يقوم به مواطن عادي، فقد يذهب إلى السجن، وهو لا يحمل سلاحاً شرعيا 35»

وبشكل عام، يبدو أن عدم احتكار الدولة [للموضوع الأمني] وعدم التنسيق بين مختلف الجهات التابعة للدولة وغير التابعة لها الأمر السائد في التعامل مع الوضع الذي تصفه تلك الجهات نفسها على أنه خطر وغير آمن. وللمفارقة، يبدو أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تسبب المزيد من انعدام الأمن والتناقض ناحية تلك الجهات أكثر ممّ يستدعيه الهدف الأساسي، أي ضمان السلام والأمن.

«وبشكل عام، يبدو أن عدم احتكار الدولة [للموضوع الأمني

وعدم التنسيق بين مختلف الجهات التابعة للدولة وغير

التابعة لها الأمر السائد في التعامل مع الوضع الذي تصفه

تلك الجهات نفسها على أنه خطر وغير آمن. »

٥. حوادث النزاعات ومواضيع الخلاف حوادث النزاعات وأعمال العنف

كما سبق وذكرنا، بالكاد وردت أسماء المناطق المختارة في التقرير في إطار الحوادث الأمنية الكبيرة وديناميات النزاع في السنوات الماضية (على عكس مناطق مثل الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع) وينظر إليها بشكل عام على أنها «مناطق آمنة ». وهنا يمكن استثناء منطقة برج حمّود التي يتردد اسمها في الإعلام منذ بضع سنوات بسبب وقوع أعمال عنف محدودة وجرائم عادةً ما تكون مرتبطةً بالفقر والاكتظاظ السكاني. ومن بين تلك الحوادث، بعض المواجهات في الشارع في أيار 2014 بين الأكراد ومجموعات أخرى من السكان. وقد استحوذت القضية على اهتمام الإعلام المحلي في حينها ووضعت مسألة ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين في المنطقة في الواجهة. 36

ونتيجة ذلك، فرضت السلطات حظر التجوّل السابق الذكر على السوريين في الضاحية الشرقية، مانعةً إياهم من التجوّل في الشارع بعد الساعة الثامنة وقد فرضت بلديات أخرى في المتن حظراً مماثلاً )بينها بكفيا(، وهو أمر اعتبرته العديد من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام مخالفاً للقانون اللبناني المحلي ول »التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان 37» . وبحسب المجيبين على أسئلتنا في المناطق الثلاث المختارة، فإن حظر التجوّل لا يزال قائماً غير أنه لم ينفّذ إلا لبضعة أيام ثمّ تمّ تجاهله بشكل واسع.

وعدا عن الحوادث المذكورة أعلاه التي وقعت في أيار 2014 ، تحدّث معظم الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات في برج حمّود عن أعمال عنف صغيرة الحجم، وشجارات وجرائم وصفوها بأنها تتكرر في المنطقة. ويتوافق هذا التوصيف مع بعض التقارير الإعلامية في الأشهر الماضية التي تحدّثت عن العلاقة المتوترة والإشكالات بين مختلف المجموعات السكانية في برج حمّود 38 . وبالرغم من ذلك، في مقابلاتنا، ربط معظم المجيبين عن الأسئلة هذه الحوادث بالاكتظاظ السكاني والفقر والتنوّع الديني والإثني للأشخاص القاطنين في المنطقة، وليس بالتطورات الجارية على المستويين الوطني والإقليمي.

وعلى العكس، في سنّ الفيل وبكفيا، شدّد المجيبون على أسئلتنا على انعدام المشاكل في الشارع، إلا أنهم سمّوا برج حمّود، وعلى الأخص منطقة النبعة المجاورةكالمثال المضاد لوضعهم الخال من المشاكل نسبياً.

ولكن لدى السؤال عن المشاكل في سنّ الفيل، أشار معظم المجيبين عن الأسئلة إلى موضوع سوق الأحد، وهو عبارة عن سوق برغوث ضخم يقع قرب النهروالطريق العام. ويعود هذا النزاع إلى تسعينات القرن الماضي ويتعلق بقانونية السوق وحقوق الملكية فيه، إذ تدعي كلّ من بلدية برج حمّود ووزارة الطاقة والمياه أنها صاحبة الصلاحية في ما خصّ السوق، ولكلّ منهما مشاريع مختلفة للمنطقة. ففي حين ترغب الوزارة في الحفاظ على السوق، تطالب بلدية سنّ الفيل بإزالته وتحويله إلى حديقة عامة. ولم يحلّ هذا النزاع بين السلطتين التابعتين للدولة حتى هذا اليوم. وبالرغم من أن النزاع حول ملكية السوق هو نزاع قديم، إلا أنه تجدّد في السنوات القليلة الماضية في ظلّ ازدياد الحديث عن توترات داخلية وانقسامات داخل السوق نفسه، على الأخص في ما يتعلّق ب »التوسيع غير الشرعي للسوق »

وفي إطار هذا الحديث، يلتقي معسكرا النزاع مجدداً ويتفقا على أن «التوسيع غير القانوني » هو نتيجة وجود اللاجئين السوريين الذين فتحوا أكشاك لهم هناك. 39 وقد تدخلت وزارة الداخلية قبل بضعة أشهر ووضعت حداً لل »توسيع غير القانوني » للسوق وأعادته إلى حدوده السابقة. أمّا السوريون فإما تخلّوا عن أكشاكهم أو اندمجوا داخل البنية القديمة للسوق. وفي مقابلاتنا، خفف المجيبون على أسئلتنا من أهمية النزاع، فوصفوه بأنه خلاف قديم ولا يحلّ بالمبدأ إلا إذا تدخلت الدولة بشكل جدّي.

بالحديث عن النزاعات المباشرة وحوادث العنف في المناطق

المختارة الثلاث، فإن الخطاب السائد بالكاد يتفرّع إلى

قسمين، فلا يلوم ولا يستثني كلّ من السكان اللبنانيين

والأجانب أي النازحين/اللاجئين السوريين.

الأمان والخوف - التصورات والخطابات

«مثل كلّ المناطق الأخرى في لبنان حيث تعيش مجموعات متنوعة معا في مكان مكتظ، تندلع أحياناً مشاكل بسبب أمور تافهة. هذه أمور تحصل حين يعيش الناس معاً. 40» تلخّص هذه العبارة الانطباع الأساسي الذي عبّ عنه المجيبون عن أسئلتنا حول النزاعات في المناطق المختارة الثلاث. وقد شدّد معظم الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات )المواطنين بالإضافة إلى ممثلي الدولة والمنظمات غير الحكومية( أنه لم تحصل أية حوادث ملحوظة في السنوات الماضية. كما أن معظمهم أشاروا إلى أن ديناميات النزاع موجودة منذ وقت طويل وهي ليست جديدةً بالضرورة أو متصلةً بالتطورات في المنطقة أو في البلاد.

وفي المناطق الثلاث، شدّد المجيبون عن أسئلتنا أن ديناميات النزاع السائدة لا تختلف عن تلك الموجودة في مناطق أخرى من لبنان. وأشار بعضهم إلى حوادثوقعت سابقاً (قبل بضع سنوات) ولكنهم أكّدوا أن الأمور باتت اليوم تحت السيطرة. وبالحديث عن النزاعات المباشرة وحوادث العنف في المناطق المختارة الثلاث، فإن الخطاب السائد بالكاد يتفرّع إلى قسمين، فلا يلوم ولا يستثني كلّ من السكان اللبنانيين والأجانب أي النازحين/اللاجئين السوريين. كما أن النظرة إلى النزاعات نادراً ما يتم التعبير عنها من منطلق طائفي وسياسي، بل إن المشاكل والشجارات غالباً ما تكون متصلةً بديناميات شخصية واجتماعية- اقتصادية تحصل في كلّ مكان ولدى كلّ المجموعات.

وعلى العكس، فإن مسألة وصول الغرباء بشكل عام، واللاجئين بشكل خاص، موضوع ذكر في كلّ المقابلات تقريباً وفي المناطق الثلاث. ومعظم المقابلات التيأجريت في الأحياء بين المواطنين واللاجئين أشارت إلى الخوف وعبرت عن شعور بعدم الاستقرار وعدم الأمان عند الحديث عن الحياة اليومية في تلك الأحياء وعزت هذه المشاعر إلى الوضع الصعب الذي يواجهونه (مثلا: الفقر والاكتظاظ السكاني وغياب الخدمات العامة). وفي هذه الحال، يلوم معظم اللبنانيين المجيبين عن الأسئلة اللاجئين على التسبب بهذه المشاكل الاجتماعية بسبب أعدادهم الكبيرة من جهة ومن ناحية أخرى بسبب معاناتهم من الظروف الصعبة ذاتها التي يعانيمنها اللبنانيون. ويبدو أن الشعور العام بأن الجميع في المركب نفسه هو السائد، ما يقود إلى نزعة للوم السلطات السياسية أو المجتمع الدولي والمنظمات غيرالحكومية على هذا الوضع المأساوي وليس «الآخر .» وبعيداً عن هذا الإدراك للإنهاك الاجتماعي والاقتصادي العام لدى اللبنانيين والسوريين، يرسم خطاب آخر أكثر انتشاراً حول موضوع اللاجئين مخاوف مبهمة وشكوك يبدو أنها تتناقض مع الإدراك المذكور أعلاه بطرق معينة. فقد ذكر الكثير من المجيبين عن الأسئلة العدد الكبير وغير المعروف للاجئين، وأعربوا عن مخاوفهم من ظهور غيتوهات في مناطقهم بسبب العدد الكبير للاجئين المقيمين في أحيائهم. وقد تكررت مصطلحات مثل «احتلال المساحة »، و »يفوقوننا عدداً » و »اكتظاظ سكاني » وهي غالباً ما تكون مرتبطةً بسيناريوهات مستقبلية غير معروفة وخطرة. ومن هذا المنطلق، تمت الإشارة إلى المخاوف من عسكرة اللاجئين في المستقبل. وفي هذا الخطاب، فرّق العديد من المجيبين عن الأسئلة بين العامل السوري واللاجئ السوري. ففيما الأوّل يقيم في لبنان من أجل العمل بشكل أساسي، فإن الثاني «يريد أن يأكل 41» ، وبالتالي يشكّل خطراً كبيراً في المستقبل. وبشكل عام، هذا البعد الثاني من الخطاب حول اللاجئين يصعب فهمه أكثر كما يصعب التأكد منه أو نفيه مقارنةً بالآخر الملموس المتعلق بالإنهاك الاقتصادي والاجتماعي. ويبدو الخوف منتشر من المستقبل، ومن تغيير سلبي محتمل وهو غالباً ما يرتبط بوجود اللاجئين بحدّ ذاته. وعند تحدّيهم حيال هذه النظرة، أشار العديد من المجيبين عن الأسئلة إلى تأثير الإعلام والسياسة على تكوين آرائهم. وبشكل عام، نادراً ما ذكر المجيبون عن الأسئلة التطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والوطني، مثل الاشتباكات العنيفة في وحول بلدة عرسال ومسألة اختطاف الجنود اللبنانيين والوجود العسكري لحزب الله أو وجود جماعات سنية إسلامية مثل جبهة النصرة أو الدولة الإسلامية.

وفي المقابلات التي أجريت في برج حمّود، تمّت الإشارة بشكل متكرر إلى الوضع العام للأرمن كأقلية وتجربتهم التاريخية مع الاضطهاد والقمع. وتتصل هذه التجارب بشكل غالب بالوضع المميز الذي يتمتع به الأرمن السوريون في برج حمّود، والذي يتمّ تبريره بأن لا أحد آخر يساعدهم. وقارنت بعض التقارير الإعلامية ذلك بالتضامن العابر للحدود بين الأرمن في لبنان وفي سوريا في ضوء الحرب السورية. 42

كما أنه بالكاد تمت الإشارة إلى التاريخ المتوتر بين السوريين

واللبنانيين على خلفية الحرب الأهلية والمسألة التاريخية

المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين. ولدى سؤالهم بشكل

مباشر عن هذا العامل، خفّف معظم المجيبين عن الأسئلة

من أهمية دور هذا العامل في ديناميات النزاع الحالي، وقالوا

إنها أمور نسيت اليوم أساساً.

الرقابة وتعزيز الطابع الأمني: سيطرة من سلطة من؟

كما سبق وذكرنا، فإن تدهور الوضع الأمني في لبنان بشكل عام إلى جانب الخطابات عن تهديد داخلي وخارجي للاستقرار ومخاطر تداعيات الحرب الأهلية فيسوريا أدى إلى تعزيز الطابع الأمني تدريجياً في كافة أرجاء البلاد في السنوات الماضية. مثلاً، اتخذت مختلف الجهات التابعة وغير التابعة للدولة إجراءات بهدفتفادي أو إدارة ديناميا النزاعات. وقد شملت هذه الإجراءات أيضاً المناطق التي نتناولها في هذا التقرير. وبالرغم أن هذه الإجراءات تطبّق على مستوى البلاد، إلا أنه يتم تركيز الإجراءات الأمنية في كلّ منطقة على أمر محدد كنتيجة لواقع الحوادث على الأرض ونقص التنسيق والانتماءات السياسية في المنطقة. وبما يتوافقمع الخطاب السائد في الإعلام اللبناني الذي يركّز على التهديدات الأمنية المزعومة المرتبطة باللاجئين السوريين، فإن تلك الإجراءات الأمنية موجّهة بشكل عام نحو اللاجئين. وتهدف هذه الإجراءات إلى مراقبة مجتمع اللاجئين والسيطرة عليه 43 ضمن إطار خطاب تعزيز الطابع الأمني.

ولا يبدو أن مختلف سلطات الدولة تعالج المسائل الأمنية

وغيرها من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بالشكل

الملائم. على العكس، إذ يبدو أن وجود «حرّاس » مختلفين

وتطبيق إجراءات أمنية من قبل البلديات غالباً ما يزيد

الشعور بانعدام الأمن.

وفي كلّ من برج حمّود وسنّ الفيل وبكفيا في المتن، شملت هذه الإجراءات بشكل أساسي فرض حظر التجوّل السابق الذكر على الأجانب بالإضافة إلى إصدار أوراق إقامة للسوريين المقيمين في المنطقة، وذلك قبل نحو عام. كما تحدّث المجيبون عن الأسئلة عن أجهزة أمنية مختلفة ناشئة عن البلديات والأحزاب السياسية في المنطقة بدأت بحلّ النزاعات والمشاكل المرتبطة بالأمن. وكما سبق وذكرنا، تلعب قوات الدرك أيضاً دوراً في تعزيز الطابع الأمني.

في مقابلاتنا، نٌظر إلى الإجراءات الأمنية بعين من الشكّ لناحية شرعيتها القانونية والمعنوية بالإضافة إلى فعاليتها في تعزيز الأمن. وكما سبق وذكرنا، فإن معظمالمجيبين عن الأسئلة أبدوا عن عدم رضاهم عن أجهزة الدولة وطريقة تعاطيها مع الأزمة التي يختبرونها على أكثر من صعيد.

ولا يبدو أن مختلف سلطات الدولة تعالج المسائل الأمنية وغيرها من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بالشكل الملائم. على العكس، إذ يبدو أن وجود «حرّاس »مختلفين وتطبيق إجراءات أمنية من قبل البلديات غالباً ما يزيد الشعور بانعدام الأمن.

ولدى السؤال عن المقاربة الصحيحة لتلك المشاكل، تمنّى معظم المجيبين عن الأسئلة منح المزيد من السلطة القانونية والسياسية إلى البلديات وحصول المزيد منالتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة.

الهشاشة والفقر والتنافس على الوظائف والموارد

«في الواقع، إن التوتر اليوم هو اجتماعي- اقتصادي. فتأثير اللاجئين هو على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي الخاص بالبلاد. إذ يتم استنزاف موارد لبنان والضغطعلى الخدمات العامة في البلاد مثل المياه والكهرباء وخدمات جمع النفايات. هذه أمور سلبية ولكنه ليس خطأهم أيضاً. 44»

كما رأينا في الأجزاء السابقة من التقرير، تنجم معظم النزاعات عن الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وما ينتج عنها من أفكار عن الخوف وانعدام الأمن.إذاً، تتم مناقشة موضوع اللاجئين في إطار الظروف المعيشية تلك والأفكار والخطابات الناشئة عنها. إلا أنه من الخاطئ أن ننتهي مع صورة متعارضة توحيبالكراهية والنزاع بين المجتمع اللبناني المضيف ومجتمع اللاجئين وتصوير العلاقة على أنه يشوبها انعدام الثقة. فبالرغم من أن هذه المشاعر موجودة بالفعل وتم تسجيلها في إطار عملنا الميداني، إلا أنه لا يزال بالإمكان مواجهتها من خلال الأمثلة عن الصمود. فعادةً ما يرسم المجيبون عن أسئلتنا صورةً مختلفةً ومعقدةًللمشاكل القائمة ولديناميات النزاع.

ومن هذا المنطلق، ينظر هذا الجزء الأخير إلى موضوع الفقر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنهاك الذي يتعرّض له اللبنانيون والسوريون. وهو يتناولموضوع «المنافسة » التي غالباً ما يتم ذكرها بين السوريين واللبنانيين عل الوظائف المتاحة والموارد والمساعدات.

وفيما يتفق معظم المجيبين عن الأسئلة أن الجميع يعانون من صعوبات اقتصادية واجتماعية، هم يعزون أيضاً معظم النزاعات التي وقعت في أحيائهم في السنوات الماضية إلى تلك الصعاب.

وبشكل عام، فإن الآراء التي تمّ جمعها في عملنا الميداني عزت هذه التحديات الصعبة إلى المقاربة السائدة للمساعدات التي تنتهجها الدولة اللبنانية وكذلك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية المختلفة التي بدأت تعمل في مجال المساعدات الإنسانية في السنوات القليلة الماضية. وكما سبق وذكرنا، فإن ممثلي الدولة (مثل البلديات) قبلوا هذا الانتقاد جزئياً كما قبله ممثلو المنظمات غير الحكومية الذين أجريت معهم مقابلات في التقرير، وقد تم تفسيره على أنه يعود إلى زيادة كمية العمل والتحديات، بالإضافة إلى نقص التمويل و/أو السلطة للتعامل مع الوضع.

قال بعض المجيبين عن الأسئلة اللبنانيين أن المنظمات الإنسانية تقوم بتفضيل السوريين عليهم، ولكنهم شدّدوا أن ذلك ليس خطأ السوريين، إلا أنه ناجم عن السلوك السائد لدى المنظمات غير الحكومية ووكالات الإغاثة. ويشير الاقتباس أدناه إلى نظرة المواطنين اللبنانيين إلى المساعدات وكيف يمكن لنقص المعرفة الدقيقة حول المساعدات أن يسهم في زيادة التوترات في المجتمعين.

«لا أعرف، أعتقد ان كلّ عائلة تحصل على ما يتناسب مع حاجتها، شرط أن تكون العائلة مؤلفةً من خمسة أشخاص منهم على الأقل ثلاثة أولاد. وبالرغم أن هناك عائلات مؤلفة من شخصين بدون أي دخل، وتحتاج للدعم المالي مثل أي عائلة أخرى من خمسة أشخاص، إلا أن الأمم المتحدة قرّرت مساعدة العائلات المؤلفة من خمسة أشخاص فقط. فتخيّلوا لو أن الأم في عائلة من ولدين قررت أن تحمل بطفل ثالث كي تحصل على الدعم المالي من الأمم المتحدة. 45»

قال بعض المجيبين عن الأسئلة اللبنانيين أن المنظمات

الإنسانية تقوم بتفضيل السوريين عليهم، ولكنهم شدّدوا

أن ذلك ليس خطأ السوريين، إلا أنه ناجم عن السلوك السائد

لدى المنظمات غير الحكومية ووكالات الإغاثة.

وقد تم توجيه انتقادات مماثلة تتعلق بسوء الإدارة والإجراءات الفاشلة إلى محاولات الحكومة اللبنانية للحدّ من المنافسة على الوظائف في الأشهر القليلة الماضية. وأشار المجيبون عن الأسئلة إلى قانون العمل الجديد الصادر في تشرين الأول 2014 والإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء والمديرية العامة للأمن العام للحدّ من تدفق اللاجئين السوريين من خلال تشديد شروط عملهم وإقامتهم في البلاد 46 . وفيما شدّد معظم المجيبين عن الأسئلة أن هذه الإجراءات فاقمت الوضع غير المستقر الذي يجد السوريون أنفسهم فيه أساساً، وهي بالتالي موضع شكّ على المستويين القانوني والإنساني، أشاروا أيضاً إلى أن هذه الإجراءات لم تعالج مسائل الفقر والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن تدنّ الأجور وارتفاع نسب البطالة في سوق العمل.

وبالنسبة للعديد من رجال الأعمال اللبنانيين، زادت إجراءات الوزارة من الصعوبات التي يواجهونها على المستوى العملي، كما قال أحد المجيبين عن أسئلتنا:

«يوجد أعمال لم يعد اللبنانيون يقومون بها، مثلاً اللبناني لم يعد يعمل حدّاداً .[…] أتمنّى أن أجد واحداً، أسأل أصدقائي إن كانوا يعرفون أحداً لبنانياً أو أرمنياً، ولكنني لا أجد ولا حتى واحد. ويمنعنا القانون من استخدام حدّادين أو كهربائيين سوريين، فقد أصدرت الوزارة لائحةً بالوظائف التي يسمح للسوريين بمزاولتها. يمكنهم أن يعملوا في البناء وفي التنظيف وفي المخابز وغيرها من الأعمال المشابهة مثل الزراعة. ولكن لا يمكنهم العمل كمهندسين كهربائيين أو في المكاتب، فهذا ممنوع. فإن أردنا كفالة موظفينا واستصدار رخص عمل لهم، علينا تسجيلهم على أنهم عمال تنظيفات، والمشكلة هنا هي أن الوزارة ستتساءل لماذا نحتاج إلى كلّ هذا العدد من عمّل التنظيفات. يمكن أن يعمل لدينا واحد أو اثنان أو أربعة، ولكن كيف سأسجل عشريناً؟ ولا يمكنني تسجيلهم كمهندسي كهرباء أو تقنيين. لم يتم التفكير بالقانون اللبناني جيداً، فهو يجبرنا على العمل بطرق غير قانونية. 47»

إذاً، يبدو أن «العمل بطرق غير قانونية » الوسيلة السائدة للالتفاف على القيود والإجراءات والتحديات التي تفرضها الجهات الحكومية وغير الحكومية علىالسوريين واللبنانيين في منطقة المتن. وهي تشمل البنى الزبائنية السابقة الذكر مع ما يتصل بها من رشوة وابتزاز واستغلال وفساد يشمل كافة الجهات المعنية،بالإضافة إلى العشوائية في التعامل مع الأوضاع والظروف الصعبة الناجمة عن السياسة المتبعة.

الخلاصة:

يسعى هذا التقرير الموجز لتقديم ملخّص تحليلي حول القوى الفاعلة في النزاع وفي دينامياته في منطقة المتن مع التركيز على العلاقة المعقّدة بين المجتمعاتاللبنانية المضيفة واللاجئين السوريين. من ناحية، تظهر مكتشفات العمل الميداني أن أزمة اللاجئين في المتن عملت كعدسة مكبّة للديناميات النزاعية البنيوية السابقة الوجود في المنطقة (على الأخص الاجتماعية والاقتصادية)، ومن ناحية أخرى، تلقي الضوء على التقصير البنيوي للدولة اللبنانية التي يبدو أنها أحدثت نقلةً في سياساتها تجاه اللاجئين السوريين وباتت تتبنى نزعةً لضبط وجودهم أكثر في لبنان. إلا أنه، وكما يظهر هذا التقرير، أدّى تعزيز الطابع الأمني لأزمة اللاجئين إلى إطلاق شبكات أمنية خاصة تذكّر بالماضي تتمحوّر حول شخصيات تقليدية رفيعة المستوى أو أحزاب سياسية.

٦. توصيات العمل:

• على مستوى الدولة:

- المناصرة من أجل تطوير إجراءات سياسية لا ترتكز على المخاوف الأمنية فحسب، بل تركز أيضاً بشكل جدّي على التحديات الاقتصادية والقانونية التي تواجهها المجتمعات المضيفة ومجتمعات اللاجئين على حدّ سواء نتيجة الأزمة السورية. ويتعيّ على الإجراءات السياسية هذه أن تأخذ في عين الاعتبار أن الأزمة قد تستمر لوقت طويل ولا يمكن حلّها من خلال التركيز على الإجراءات الأمنية وحدها.

- المناصرة بهدف مراجعة نظام العمالة الأجنبية الجديد وقيود الإقامة المفروضة على اللاجئين السوريين.

- مناصرة الدولة لضبط الأجهزة الأمنية غير التابعة لها التي تعود للظهور، وتعزيز سيطرة الدولة.

• على مستوى السلطة المحلية:

- تعزيز البنيات السياسية اللامركزية والآليات والمؤسّسات(مثل البلديات) من أجل تطبيق إجراءات سياسية على المستوى المناطقي وبالتنسيق مع القوى السياسية المحلية الفاعلة وسكّان المنطقة.

• على المستوى القضائي:

- دعم الآليات القانونية والإجراءات التي تعالج مسائل الفساد والرشوة والاستغلال بالإضافة إلى سوء المعاملة والمضايقة تجاه أي شخص مقيم على الأراضي اللبنانية (أكان لاجئاً أو أجنبياً أو لبنانياً).

• على مستوى الجمعيات:

- تعزيز التنسيق وآليات الشفافية بين مختلف المنظمات الإنسانية والتنموية وتعاونها مع الجهات المحلية وتلك التابعة للدولة.

- التركيز على حملات توعية تلقي الضوء أكثر على برامج المساعدات المختلفة لتفادي سوء الفهم وفجوات المعرفة بين

المستفيدين.

• على مستوى القاعدة الشعبية الأهلية:

- تعزيز قدرات الصمود لدى مجتمعات اللبنانيين والسوريين من خلال تبني خطاب إحاطة شامل. ولا يعني الصمود القدرة على التأقلم مع أوضاع متدهورة بل «الانخراط في عملية استثمار تنموي وتمكيني، من أجل التجهّز، بشكل أفضل، بالقدرة على اتخاذ القرارات وبالمهارات والبنية التحتية والموارد المادية لتمكين المجتمعات من معالجة وإدارة المحن بشكل استباقي 48» . ويمكن القيام بذلك من خلال حملات توعية منسّقة، كما سبق وقامت به العديد من المنظمات غير الحكومية.