مقدمة

تتجه منظمات المجتمع المدني نحو اعتماد أساليب عمل أكثر احترافية من العقود السابقة، وباتت تعتمد إلى حدٍ كبير على آليات وأدوات تشبه القطاع الخاص. غير أن الانتقال نحو هكذا منهجيات عمل يحتاج إلى إتمام المهمة بشكل سليم وعلمي ومدروس، سواء كان ذلك لتحديد الإستراتيجيات وأساليب العمل، أو لتحديد الأدوات والموارد. ولكن، بعكس القطاع الخاص، يعتمد عمل منظمات المجتمع المدني على العمل التطوعي والمال العام من أجل خدمة المجتمع، ما يلقي مسؤولية كبيرة على عاتق العاملين في هذا القطاع، من حيث ضمان مستوى أعلى من الشفافية والإنتاجية والجودة .

تعتبر الجهات المانحة حول العالم أن مصالحها في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والثقافي والسياسي الداخلي باتت عابرة للحدود. فالأمراض المعدية تعبر الحدود وتنتقل من دون إذن، لذا أصبحت جميع الجهات المانحة من دول ومنظمات، تؤمن بضرورة التضامن الدولي من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين، فوجهت الدعم المالي نحو قطاعات ومناطق محددة حول العالم وفقًا لمصالحها وقيمها، وقد تكون معاهدة باريس الدولية حول فعالية التنمية من أهم المؤشرات على هذا التوجه.1

في وجود دافعي ضرائب تقوم الجهات المانحة بالدفاع عن مصالحهم محلياً وخارجياً، ونظراً لسعي المجتمع المدني المحلي إلى العمل بفاعلية وشفافية أفضل بدأت الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني ببناء علاقات تعاون بينهما. لذلك، كان لا بد من إبرام اتفاقات للعمل على تحقيق أهداف مشتركة مبنية على تفاهمات حول الغرض منها ومدتها والمستفيدين منها. وتطورت آليات العمل لتأخذ شكلها الحالي في إعداد طلبات التمويل المبنية على مشاريع مدروسة. وباتت هذه الطلبات تستند إلى منهجيات صياغة محددة وفي أغلب الأحيان نماذج معينة. وأصبحت هذه النماذج ومضامين المشاريع تمثّل أهمّ المعايير لاختيار المشاريع التي

ستحصل على منح مالية.

يقدّم هذا الدليل أدوات تسهّل عملية صياغة مقترحات المشاريع والحصول على التمويل، من خلال توضيح ما يتم الاستناد إليه في أغلب المنظمات المانحة، مع الأخذ في الاعتبار الفوارق البسيطة بين مانح وآخر. يتألف هذا الدليل من قسمين لكلٍ منهما أهميته الخاصة، وهما:

١. فهم عالم التمويل

٢. مراحل صياغة مقترح مشروع

في القسم الأول، يتم التركيز على مفهوم المنح المالية، وكيفية تحديد حاجتنا للتمويل، وكيفية اختيار الشريك الممول لهذا المشروع أو ذاك، وكيفية استهداف الشريك وإقناعه بالفكرة المطروحة. أما القسم الثاني، فيستعرض المراحل الضرورية لبناء مقترح مشروع متكامل، والمحاور الأساسية التي يجب العمل عليها وآلية صياغة الأفكار والأهداف والنتائج المتوقعة، وصولاً إلى صياغة الموازنات المالية. يسعى هذا الدليل لمساعدة منظمات المجتمع المدني المحلية في الإجابة على الأسئلة التالية: هل تحتاج المنظمة إلى التمويل؟ وهل تتوفر المعرفة الفنية اللازمة بشأن آليات الصرف الشفافة؟ إلى أي مدى تتقاطع هذه المنحة مع قيم المنظمة؟ كيف يمكن التعامل مع الاختلاف في القيم والأهداف بين المنظمة والجهة المانحة؟ وأخيراً، هل يمكن ضمان استدامة العمل واستمراريته بعد انتهاء التمويل أو توقفه؟ لا سيما وأن مفهوم الاستدامة وفاعلية المنح من أهم عناصر المساءلة في اختيار البرامج الممولة. يحتم الانتماء للمجتمع المدني ومجموعاته ومنظماته طرح هذه الاسئلة، لضمان احترام أهداف النشأة والالتزام بها والتأمل في قيم العمل وأشكال الاستمرارية.

I فهم عالم التمويل

١.١ دراسة الممولين

علاقة المجتمع المدني بالتمويل علاقة قديمة وليست بجديدة. ولكن لا شكّ في أنها لم تكن منظّمة بالشكل التي هي عليه اليوم، ففي القرن التاسع عشر ظهر مفهوم المنح الخارجية للدول النامية.2

يبقى على منظمات المجتمع المدني أن تدرك أن الحاجة للتمويل ليست هدفًا بحد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق غايات المنظمة.

حين تسعى المنظمة إلى الحصول على التمويل من الجهات الممولة، لا بد لها أن تخصّص المزيد من الوقت للإعداد والتخطيط لتزيد من إمكانيات نجاحها في الحصول على الموارد اللازمة، حيث أن إرسال مقترح أو عرض غير مدروس، أو توجيه نداء يستند إلى تكهنات إلى الجهات الممولة لم يعد طريقة فعالة في تنمية الموارد، لا يضمن النجاح في الحصول على التمويل. فالمسألة بالأساس تتعلق بمعرفة المنظمة لما هو ملائم لها ولأهدافها، بالإضافة إلى ما هو ملائم للجهات الداعمة أو الممولة.

وعلى الرغم من أن المنظمات غير الحكومية لا تسعى أساسًا لتحقيق الربح المادي، لا يمكن تنفيذ أنشطة الكثير منها ولا يمكن ضمان استمراريّتها من دون تمويل، فلا بد من توفرّ مصادر مالية كافية تسمح بتغطية المصروفات وتقديم الخدمات وتساعد في المحافظة على الاستدامة. ويُنصح بعدم بدء جهود السعي إلى تأمين التمويل بطلبه من إحدى الجهات، حيث إن النجاح في جمع التمويل يعتمد بنسبة ٨٠ % على التخطيط والإعداد، ونسبة ٢٠ % على الطلب.

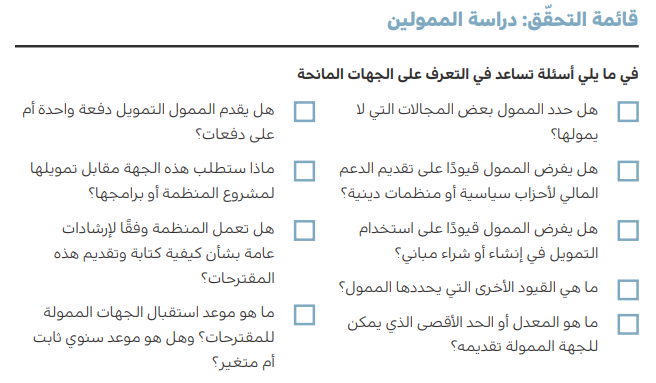

قبل الشروع في تخطيط وإعداد مقترحات برامج وأنشطة مشاريع بحاجة إلى تمويل، يجب أولاً العمل على التعرف على الممولين، من خلال العمل على دراسة يتم الارتكاز عليها لضمان نجاح تأمين التمويلا. تعرض أدناه باختصار الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها لإعداد دراسة مماثلة.

١.١.١. اكتشاف مصادر التمويل

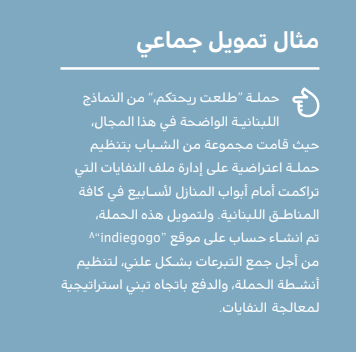

الأفراد: وذلك من خلال التبرعات والمنح والهبات التي يقدمها أفراد من المجتمع، أو أصدقاء المنظمة، أو مناصرين للقضية التي تعمل عليها منظمة ما، ويتم ذلك إما من خلال الدفع نقداً للمنظمة أو من خلال حوالات مالية من خلال التبرع العيني المباشر (تجهيزات ومواد عينية وغيرها) أو من خلال وسائل الاتصال الحديث مثل ما يعرف باسم التمويل الجماعي “ ”.crowdfunding

الهيئات الحكومية: لا يمكن الاعتماد على الهيئات الحكومية في لبنان من أجل الحصول على الهبات المادية، علماً بأن بعض المنظمات المحلية، الخيرية والصحية منها، تحصل على منح مالية سنوية من الوزارات المعنية، بهدف تنفيذ مشاريع في أماكن انتشارها. غير أن منظمات المجتمع المدني تعتمد عالميًا على أموال حكوماتها وتبرعات أفراد مجتمعاتها، بما في ذلك المنظمات التي تعمل على الضغط والمناصرة.

المؤسسات التي يؤسسها أفراد أو شركات: وهو نموذج سائد عالميًا وأشهر الأمثلة مؤسسة Open Society Foundation “مؤسسة المجتمع المفتوح،”3 جورج سوروس،4 وهي غالبًا ما تموّل مشاريع لمنظمات المجتمع المدني.

المنظمات والوكالات الدولية: تحصل هذه المنظمات على أموال إما من حكوماتها أو من مصادر تمويل أخرى مثل القطاع الخاص، وتعمل في دول تقع ضمن نطاق اهتماماتها واهتمام مانحيها من خلال منظمات المجتمع المدني المحلية. تحتّم أفضل الممارسات على منظمات المجتمع المدني المحلية التفكير في مدى اهتمامها بتلقي هذه الأموال في حال عدم توافق أولوياتها وخطتها الاستراتيجية مع خطط وأولويات الجهات المانحة والممولين. الشركات: تعمل شركات كثيرة على تمويل مشاريع خيرية أو تنموية من أجل تلميع صورتها أمام المجتمع المحلي نظرًا لطبيعة أعمالها أو من أجل تخفيض ضرائبها. ومن جهة أخرى، بعض شركات القطاع الخاص الأخرى مقتنعة بوجوب تحمّل جزءٍ من المسؤولية، من خلال استهداف قضايا اجتماعية ملحة، وهو ما يطلق عليه تسمية “المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ”.Corporate Social Responsibility

مشاريع التمويل الذاتي: حيث تقوم المنظمات بتطوير نموذج عمل يؤمن مداخيل للمنظمة تصرف في خدمة ً أهداف المنظمة. على مستوى عالمي، نذكر مثال محالت أوكسفام الشهرية،5 وعلى مستوى محلي جمعية أهلنا في صيدا (المعمل اإلنتاجي)6 أو جمعية أركانسييل7 Arcenciel . ً هذه األفكار وغيرها من اإلبداعات، تساعد بشكل كبير، أوال في ً تأمين االستقرار المالي واالستدامة الذاتية للمنظمة، وثانيا في تمويل الأنشطة غير الممولة من أي منحة خارجية.

١.١.٢ البحث عن مجالات اهتمام الممولين

يمكن االطالع على مجالات الاهتمام الخاصة بأي ممول من خالل الحصول على النشرات والكتيبات التي يصدرها والدخول إلى موقعه اإللكتروني أو صفحات وسائل التواصل االجتماعي الخاص به، وال بد من قراءتها بعناية لتحديد ما إذا كان غرض ورسالة وأنشطة المنظمة يتماشى مع مجاالت اهتمام هذا الممول أم ال. يمكن تلخيص مجاالت اهتمام الممولين في ثالثة مجاالت رئيسية: مجاالت مرتبطة بقضايا إنسانية: قضايا المرأة والشباب واألطفال وكبار السن والالجئين؛9 مجاالت مرتبطة بمناطق جغرافية: بلد معين أو منطقة جغرافية معينة؛ واالهتمام بنوع معين من المشاكل والقضايا مثل الفقر ّ واللجوء والبطالة واإلعاقة والنوع االجتماعي وقضايا العمال وقضايا التعليم والمشاركة السياسية والعنف الجندري/ المبني على النوع اإلجتماعي، وغيرها. فالتمويل مسألة دقيقة ولكل ممول أولويات ومجاالت اهتمام مختلفة، فال تتقدم بمشاريع ليست من ضمن نطاق اهتمامات الممول، لتفادي عدم تلقيها أي اهتمام لدى بعض الممولين، مع العلم أن أولويات المانحين تتغير باستمرار نتيجة تغير الظروف أو تغير في األوضاع السياسية العالمية واإلقليمية أو نتيجة لتغير اهتمام هذه الجهات المانحة ألسباب إستراتيجية. واليوم، على سبيل المثال، تعتبر قضايا اللجوء والحماية ومكافحة اإلرهاب في طليعة القضايا التي تلقى اهتمام المانحين.

١.١.٣ البحث عن القيم المحركة لجهات التمويل

ما نعنيه بالقيم هنا هو مجموعة األفكار التي توضح10 فلكل منظمة معتقدات المؤسسة ومبادئها التوجيهية. أو جهة مانحة مجموعة من القيم التي تتبناها وتؤمن بها. لذلك، ال بد من العمل من ضمن عملية دراسة الممولين على تحديد القيم الخاصة بكل ممول محتمل أثناء البحث عن مصادر تمويل. فبعد حصر المصادر ودراسة مجاالت ً اهتمام كل ممول، ال بد أيضا من إعادة قراءة الوثائق الخاصة بالممول للوقوف على القيم التي تحرك هذا الممول بالذات، حيث أن معرفة هذه القيم توفر الكثير من الوقت والجهد، وتساعد في تحديد مدى توافق المنظمة مع الممول وفرص نجاح عالقات التعاون المستقبلية.

١.١.٤ البحث عن دوافع الجهات الممولة

الدافع كناية عن مجموعة من القوى التي تجعل الناس يختارون سلوكيات معينة دون سواها من البدائل المتاحة لهم.11 وللنجاح في تأمين التمويل ال بد من تحديد ما يدفع جهات التمويل إلى منح التمويل، وكذلك العوائق التي ً تحد من ذلك (مثال عدم الموافقة على طبيعة عمل طالب المنحة أو الخوف من إساءة استعمال األموال أو وجود عوائق متصلة بالسياق السياسي والثقافي واالجتماعي). من شأن التمكن من فهم تفاصيل دوافع قرار المانح في قبول طلب المنحة المساعدة في تأمين فرصة أفضل للنجاح في الحصول على التمويل. يساعد هذا النهج في تطوير عالقة ّ المنظمة بمجتمع المانحين ويسه َ ل التعامل معه. تالقي الدوافع بين منظمتك وأحد الممولين الذي تقدمت لهم في طلب التمويل قد يكون عامل مساعد في قرار قبول المنحة. وهناك العديد من الدوافع لدى األفراد وجهات التمويل منها:

االهتمام Concern :يدفع اهتمام بعض األفراد أو المنظمات بموضوع، أو قضية معينة ما، مثل البيئة أو قضية الالجئين أو ً العنف ضد األطفال، إلى المساعدة من خالل منح األموال مثال.

الواجب Duty :الشـعور باألمان والرخاء االجتماعي النسـبي ّ الناتـج عن امتالك مسـكن وعمل ودخـل جيد قد يدفع البعض إلى اإلحسـاس بمسـؤولية تجاه مـن ال تتوفر لهم هذه الظروف وضرورة مسـاعدتهم ومسـاندتهم. ويعزز من هـذا الدافـع القيم الدينية واإلنسـانية لدى األفراد، فنجد هذا النوع من الدوافع منتشـر أكثر لدى المؤسسـات الدينيـة والخيرية.

التجربة الشـخصية Experience Personal :االلتزام بقضاياً أو مواضيع معينة ينتج أحيانا عن تجربة شـخصية، تدفعناً لاللتـزام تجاه مجتمعاتنا وتبني قضية ما. مثال عندماُيصاب شـخص أو فرد من أفراد العائلة أو األقرباء بمرض ما،ٌ يصبـح لدينا دافع أقوى لمنح المال لجهة معنية بمكافحةذاك المرض.

الفائدة الشـخصية Benefit Personal :يلجأ بعضاألشـخاص أو الجهات إلى منح المال لتحقيق مصلحة ماأو فائدة معينة مثل بناء عالقة شـخصية مع شـخصيةً مرموقة أو مثال ً ذكر اسـم الممول إن كان فردا أو جهة علىالمنشـورات أو المطبوعات التي تصدرها المنظمة الكتسابمصداقية أكبر.

الضرائـب Tax ّ :ال تعد الضرائب في لبنان من الدوافع األساسـية لمنح المال، ولكنها إحدى العوامل التي تشجعً األشـخاص والمنظمات الدولية على منح المال أمال من اإلعفاء أو التخفيف من الضرائب.

١.١.٥ دراسة أنماط وشروط التمويل

تعتبر دراسة أنماط وشروط التمويل الخطوة األخيرة من هذه العملية. ويتم بواسطتها تحديد الجهات األكثر قابلية للتعاون وبالتالي تقديم الدعم. ويجب أن تشمل هذه الدراسة التأكد من طبيعة وقيمة التمويل المقدم في السابق ومن مجاالت المشاريع والبرامج وأنماط التمويل والتوزيع الجغرافي وغير ذلك من العوامل. ومن شأن هذه الدراسة أن تساعد في معرفة شكل الدعم المقدم، فأشكالً الدعم كثيرة ومنها، مثال، الدعم النقدي على شكل تبرعات أوّ الدعم من خالل مساعدات عينية أو لوجستية أو من خالل تقديم تدريبات متخصصة في مختلف المجاالت. ومن شأن إجراء هذه الدراسة مساعدة المنظمات على تفادي االصطدام بمواقف وشروط الممولين.

١.٢ استهداف أفضل للممولين

في ما يلي الخطوات التنفيذية التي تلي دراسـة الممول، والتـي تهدف إلى الوصول إلى أفضل جهات التمويل والعمـل على تحويل جهـات التمويل المحتملة إلى جهات تمويل فعلية.

١.٢.١ اختيار أفضل الجهات الممولة

لتوفير الجهد والوقت في إقناع ممولين قد لا يوفروا أي تمويل للمنظمة أو لبرنامجها أو مشروعها المقترح، لا بد من مراجعة قائمة لجهات المانحة المحتملة ثمّ اختيار أفضلها لتوجيه الجهود المبذولة نحوها. وقد يعني ذلك، استبعاد بعض الجهات يُتوَقَّع أن تكون فرص تمويلها منخفضة مثلاً، وبالتالي التركيز على جهات أخرى.

١.٢.٢ تهيئة جهات التمويل المختارة

يمكن تشبيه الاستعلام بشأن كيفية التقدّم بطلبات التمويل بعملية حصاد الأراضي الزراعية. فعملية التهيئة سواء كانت في مجال الزراعة أو في مجال تنمية الموارد تستوجب حرث الأرض وبذر الحبوب. وهذا يعني أنه لا يمكن البدء بطلب مبلغ معين من التمويل، بل يجب في البداية العمل على جذب الممولين وتهيئتهم ليصبحوا مهتمين بالمنظمة، وعلى دراية بأحوالها وطبيعتها. ففي الواقع، يتخذ المملون القرارات بشأن تقديم التمويل للمنظمة من عدمه وفقًا لما يعرفونه ويفهمونه عن عملها وأنشطتها. ففي حال عدم معرفتهم لأي معلومة عن عمل المنظمة، أو في حال سمعوا أو شاهدوا أخبارًا ومعلوماتٍ أدّت لتكوّن انطباعٍ سلبيّ عنها لن يقدموا لها التمويل أو الدعم بغض النظر عن نبل أهدافها. وأهم وسائل تهيئة الممول تتم عن طريق:

•المطبوعات الدورية: الكتيبات والنشرات والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. فهذه الوسائل تُعرِّف الناس بشكلٍ عام والممولين بشكلٍ خاص بعمل المنظمة، لذلك، لا بد أن يتم العمل على تصميمها بطريقة مبدعة لتعطي انطباعًا إيجابيًا عن المنظمة وعملها.

•عرض أنشطة المنظمة وبرامجها: تقديم عرض مبتكرلأنشطة وبرامج المنظمة وأعمالها معززًا بالصور والشروح المقتضبة في المناسبات والفرص المتاحة.

•طلب المشورة: اللجوء إلى جهة التمويل لطلب المشورة الفنية فيما يتعلق بخبرتها في إدارة مشروع ما أو برنامج معين، حيث سيتيح ذلك الفرصة للجهة الممولة للاطلاع على أنشطة الجمعية وخبرتها في إدارة برامجها ومشاريعها.

١.٢.٣ بناء علاقات شخصية مع الممولين

بناء علاقات شخصية مع الممول هو العمل على توفير جو من التآلف والتقارب أو الشعور بالتشابه في كثير من الاهتمامات المشتركة بين المنظمتين. فيجب اعتبار أي تواصل مع الممولين وسيلةً لبناء علاقات أوثق معهم ورفع مستوى فهم ما يحفزهم على تقديم التمويل ورفع مستوى مشاركتهم في أعمال منظمتك. ولذلك، يجب التنبه جيدًا لمستوى المشاركة الذي يسعى إليه الممول. فيكفي أحيانًا الاتصال بممولين معيّنين عند الحاجة إلى المزيد من الدعم لسدّ ثغرات التمويل. وفي أحيانٍ أخرى يستوجب ممولون آخرون تلقي نشرات المنظمة بشكل منتظم، أو تلقي رسائل وتقارير تظهر التقدم المحرز في المشروع الذي تم تمويله. وبعض الممولين الآخرين يستوجبون تلقي دعوات من المنظمة لحضور أو المشاركة في مناسبات مخصصة لتنمية الموارد.

١.٣ بيان قدرات المنظمة

لا بد أن تستعرض المنظمة في هذا القسم تاريخها وانجازاتها، بالإضافة إلى قدراتها المؤسساتية، والشركاء الحاليين والسابقين، فضلاً عن حجم المنح وأسماء المانحين السابقين والحاليين.

عرض القضية: في حال وجود توقعات بتقديم أفراد محددين أو جهات ممولة معيّنة التمويل للمنظمة، لا بد من توفر القدرة على تقديم مبررات جيدة تدفع هؤلاء الأفراد أو الجهات الممولة إلى تقديم الدعم للمنظمة. لذلك، لا بد من عرض القضية التي تهم المنظمة بشكلٍ منطقي يقنعهم بضرورة تقديم الدعم. وعند إعداد بيان قدرات المنظمة لا بد من استخدام تعريف المنظمة وغرضها وخبرتها في التعامل مع المشاريع والبرامج السابقة والقدرة التي تؤهل المنظمة على تنفيذ المشروع أو البرنامج من جميع النواحي الإدارية والبشرية والمادية والفنية. لذا يجب إظهار تلك الإمكانيات والقدرات لإقناع الجهة الممولة بجدوى المشروع أو البرنامج وضمان نجاحه. كما وأن بيان قدرات المنظمة يجب أن يتضمن توضيحًا لأسلوب إدارة المنظمة ومنهجيّتها في التقييم، وقدرتها على تلافي المشاكل والصعوبات التي يمكن أن تعترض طريقها عند تنفيذ المشروع أو البرنامج، إضافة إلى بيان المشكلة أو الحاجة التي تنوي المنظمة طلب التمويل لمعالجتها، وكذلك ذكر المستفيدين من المشروع أو البرنامج، وطبيعة التزام المنظمة تجاههم، وكيفية العمل على حل مشكلتهم، والتحسينات والتطورات التي ستطرأ على المجتمع جراء تنفيذ هذا المشروع. فبيان قدرات المنظمة أو عرض القضية يهدف في الأساس إلى إقناع الممول بالقضية أو المشكلة التي تطرحها المنظمة ومدى القدرة المتاحة لديها على حل القضية والتعامل معها في ضوء إمكانياتها ومواردها المادية والبشرية، وسبب الحاجة إلى التمويل، وأماكن وكيفية إنفاق التمويل المطلوب.

II مراحل صياغة مقترح مشروع

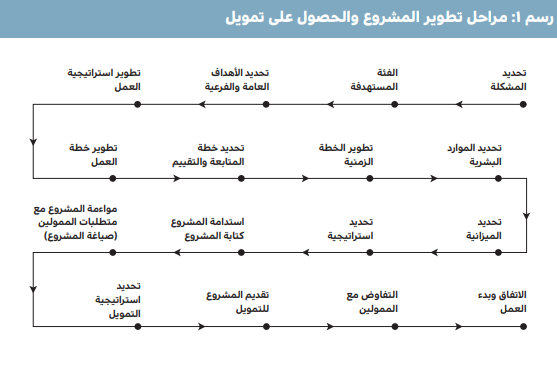

٢.١ كيفية البدء بصياغة مقترح المشروع؟

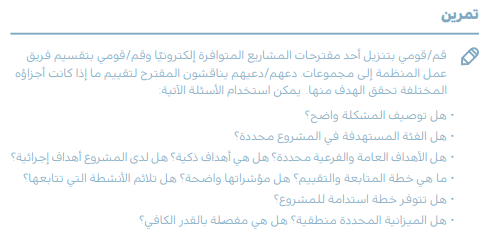

لا بد من تحديد عدد من العناصر التي قد تبدو شكلية، ولكنها تشكّل فعليًا عاملاً حاسمًا في نجاح المهمة وهي صياغة مقترح مشروع متكامل. وأهم تلك العناصر ضرورة تعيين منسقٍ لعملية الصياغة يعمل على جمع الأجزاء المختلفة وتوحيدها إما وفقًا للنموذج الخاص بالمانح، وإما وفقًا لنموذج منهجي وعلمي. أما العنصر الآخر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار فهو تحديد ما إذا كانت فكرة المشروع ناتجة عن حاجة لاحظتها المنظمة وتعتبر من ضمن إستراتيجيتها، أو نتيجة “نداء أو دعوة” من المانح وتوافقها مع أولويات المنظمة. حينها لا بد للمنظمة من مناقشة جدوى تلبية هذا النداء أو هذه الدعوة داخليًا.

غالباً ما تحدد المنظمات خط الأساس (baseline) لنشاطها الأول في المشروع، وهو ما يحتم لاحقًا إعادة ترتيب المشروع وفقًا لنتائج هذا النشاط. ولا بد أن تقوم المنظمة برسم خط الأساس في مراحل صياغة المشروع، وهذا دليل على مهنيتها وصلابة مقترحها

يجب أن يتماشى ويضبط الجدول الزمني لمراحل تطوير المشروع وفقًا للإطار الزمني الخاص بالمانحين، فبات يفرض أغلب المانحين اليوم على الجميع موعدًا نهائيًا للتقدم بالمقترح، وعليه فإن تنظيم الوقت بين العاملين في مراحل التطوير المختلفة للمشروع عامل ضروري، وتوجب تأدية العمل خلال عدد قليل من الأيام قبل الموعد النهائي للمراجعة والتعديل عامل طبيعي يجب العمل به.

تعتقد المنظمات أنه في حال تقدمها بمقترحات مشاريع من ضمن تحالف ما، من شأن ذلك أن يمنحها فرصة أفضل في الحصول على التمويل. ويشجّع المانحون إجمالاً على توحيد الجهود من خلال تحالفات بين منظمات المجتمع المدني، شرط أن تتألف تلك التحالفات من أطراف متنوعة تتكامل خبراتها وجهودها بحيث تتوصل إلى نتائج أفضل. إلا أن المشكلة تكمن في عدم وضوح الرؤية المشتركة أو عدم نضوجها بما فيه الكفاية للنجاح في تنفيذ المشاريع المشتركة، وهذا ينطبق أيضًا على الدول الأخرى وليس فقط على المستوى المحلي. تقوم الممارسات الفضلى في هذا المجال على تحديد أطر عمل الأدوار وأطر التنفيذ والتنسيق والتقارير في المرحلة الأولى من مراحل إنشاء التحالف، من ضمن طلب المنحة ولا يجب عدم إرجاء هذه العملية لمراحل متقدمة من العمل.

٢٫٢ المرحلة التحضيرية

يعتقد المبتدئون في عملية صياغة المقترحات، أن البدء بملء النماذج التي يتم تزويدهم بها، هو عملية تساهم في تسريع الحصول على المنحة، غير أن العمليات التحضيرية تساعد كثيراً في اختصار الوقت. حيث أن مراجعة النصوص والأدبيات المتوفرة ستسهل عمليات الصياغة وإضافة مراجع ومعطيات حديثة تعطي المقترح المزيد من المصداقية. لذا يجب البحث عن هذه المعلومات في مصادر عدّة (مكتبة المنظمة، الإنترنت،

المكتبات العامة وغيرها) ومراجعتها تحضيرًا للمراحل الأخرى:

•مراجعة المواد المكتوبة

•تحديد وتحليل الاحتياجات

•البحث الميداني

•التعرف على ما هو متوفر من خدمات من قبل

المنظمات الأخرى

•التعرف على مصادر التمويل المعنية والأسس والمتطلبات اللازمة لطلب التمويل وتحديد مبدئي لاستراتيجية التمويل

•مراجعة إمكانات وأهداف المنظمة ومواردها البشرية مع فكرة المشروع.

•تحديد خطة العمل لتطوير المشروع، وتحديد المستهدفين ومن يجب أن ينخرط في هذه العملية

•الوثائق التي تمتلكها المنظمة

•المشاريع المتشابهة التي قدمتها المنظمة في السابق، بغض النظر إن استحصلت على تمويل أم لا

•لائحة بالمانحين الذين عملت المنظمة معهم

•وضع ملف متكامل حول المنظمة يتضمن (اسمها، تاريخها، أهدافها، استراتيجية عملها.....) بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية يمكن البدء في المراحل التالية وهي تطوير المشروع نفسه، صياغته وكتابته من أجل تقديمه للحصول على تمويل وانتهاءً بالاتفاق مع الممول وبدء العمل على تنفيذ المشروع (أنظر رسم ١).

٢٫٣ مخطط مقترح المشروع

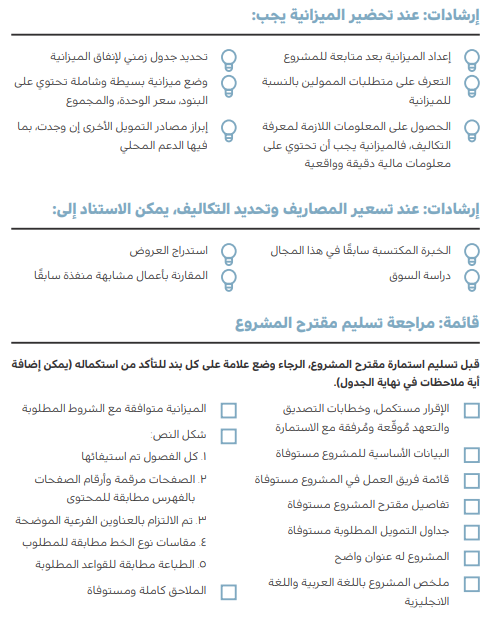

لدى بعض الكثير من الممولين متطلبات معيّنة وخاصة بهم لقبول مقترحات المشروع، ولذلك يجب على أي مؤسسة دراسة متطلبات الممولين قبل تقديم المقترح والالتزام بما هو مطلوب في تصميم البرنامج والميزانية وأي عناصر أخرى تم ذكرها في دعوة الجهة المانحة. في ما يلي بعض العناصر الأساسية التي في الغالب يجب أن تتوفر في مقترح المشروع، فضلاً عن وصف مفصّل لأهم هذه العناصر:

•خطاب موافقة: يوضح للممولين التزام المنظمة بالعمل ويلخص لهم المطلب وفي أغلب الأحيان يشير إلى أي اجتماعات سابقة بين الممولين والمنظمة، وهو يوقع من قبل الأشخاص ذوي الصلاحية.

•الغلاف: يوضح تاريخ تقديم المقترح، عنوان المشروع (يبرز فيه المشروع ومضمونه)، اسم المنظمة المقدمة، الشخص المسؤول، وعنوان المؤسسة. يمكن للغلاف أن يشمل صورة لها علاقة بالمشروع مثلاً، للفت الانتباه.

•ملخص: خلفية مبسطة عن المشكلة التي يسعى المشروع للمساهمة في حلها والأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها ووصف عام لإستراتيجية العمل والنشاطات، كما يذكر هنا المبلغ المطلوب وبعض المعلومات عن قدرة المنظمة على تنفيذ العمل. يجب أن تكون الخلفية شاملة وبسيطة وأن تجذب انتباه القارئ.

•المقدمة: وهي توفر معلومات عن المنظمة المتقدمة ووضعها القانوني وقدرتها على القيام بالمشروع، وتركز على إبراز إنجازات المنظمة ومصداقيتها في العمل وبالأخص في المجال المحدد. كذلك توضح علاقة البرنامج المقترح بأهداف المنظمة، وتشير إلى المشاريع التي مولت سابقًا من قبل الممولين لا سيما أن تقييمها كان إيجابيًا. وأخيراً، تصف باختصار المشكلة والأهداف المراد تحقيقها وذلك لإبراز أهمية المشروع للممولين وربطه مع اهتماماتهم.

•المشكلة/الحاجة: وصف للمشكلة بشمولية ودقة (مدعمة بمعلومات ومؤشرات عن انتشارها)، تحليل أسباب المشكلة، تحليل النتائج الظاهرة عن المشكلة وإبراز أهمية معالجة المشكلة

•الفئة المستهدفة: هذا القسم يصف الفئة المستهدفة وكيفية تأثرهم بالمشكلة، ويحدد نطاق العمل الجغرافي، ويحلل العلاقة بين الفئة المستهدفة والفئات الأخرى الموجودة حولها.

•الأهداف والإستراتيجيات: يتم توضيح الأهداف المنوي تحقيقها من خلال البرنامج، ويتم استعراض الهدف العام والأهداف الفرعية ووصف أسلوب العمل (الإستراتيجية).

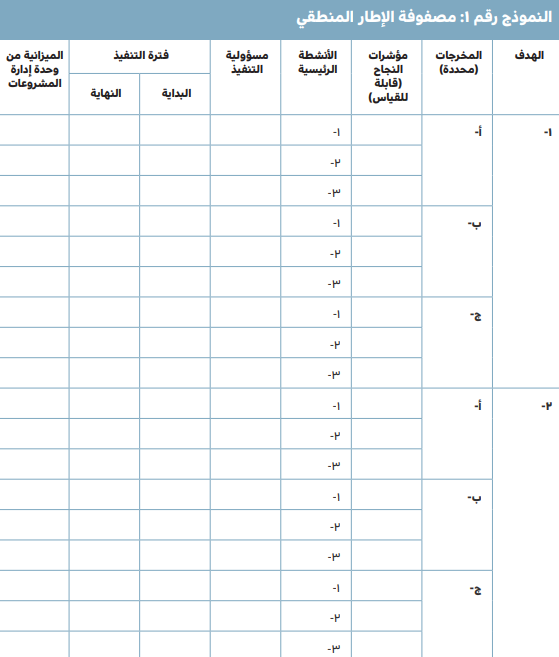

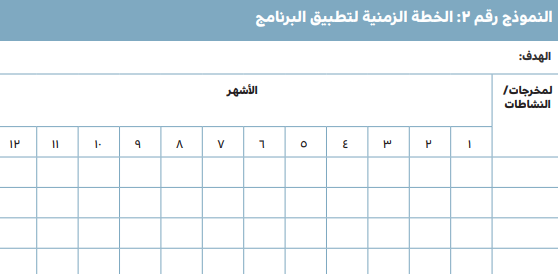

•أسلوب العمل والنشاطات: يتم وصف العمل والنشاطات التي ستدرج تحت إطار المشروع لتحقيق الأهداف، وكذلك الخطة الزمنية للتنفيذ والاعداد المستهدفة (انظر نموذج ٢).

•خطة المتابعة والتقييم: يوضح هذا القسم خطة المتابعة والعناصر التي سيتم بناءً عليها تقييم تطور العمل، وكيفية بلورة المؤشرات، خطة التقييم ونوعه خارجي أو داخلي، الخ. (انظر نموذج ٣).

•خطة الاستدامة: يوضح هذا القسم متطلبات المنظمة للموارد البشرية لتنفيذ العمل، كما أنه يعرض خطة لضمان استمرارية المشروع من جهة تمويله وإدارته. •الميزانية: تقدم ملخص للمبالغ المطلوبة وفقًا لبنود الميزانية العامة، وكذلك شرح لغوي لبعض المصاريف والحسابات، وكشوف مالية تشرح المبالغ المتوقع صرفها بالتفاصيل وفقًا للبنود.

•الملاحق: من الممكن أن تشمل الملاحق وثائق عديدة لها علاقة بالمشروع، ولكن يجب الحرص على أن تكون هذه الملاحق مفيدة للقارئ وإيضاحية، ويجب أن يشار إليها من ضمن المقترح، بحيث أنها توضح المعلومات الواجب توضيحها. تشمل بعض هذه الملاحق: منشور عن المنظمة أو التقرير السنوي والتقرير المالي، ميزانية المشروع المفصلة، خطة العمل المفصلة، صور تمثل أنشطة البرامج القائمة ولها علاقة بالمشروع، خطط إضافية لها علاقة بالمشروع (مثل خطة التمويل للمنظمة، شركاء آخرين)، رسائل داعمة من الشركاء، السير الذاتية للمرشحين لتولي الوظائف الأساسية في المشروع، أي معلومات أو نشرات داعمة للمقترح. والآن سيتم تفصيل بعض أهم هذه العناصر، وخاصة تلك التي تختلف شروطها أحياناً من ممول لآخر.

٢.٣.١ عرض المشكلة

إذا صيغت المشكلة بوضوح وشمولية ودقة، فهذا يساعد على تحديد اتجاه البرامج لأنها في ذلك تبتعد عن الأعراض الظاهرة وتركز على الأمور التي يتوجب حلها. ولصياغة المشكلة وتقديمها بشكل مناسب يجب أن تتضمن وصفاً لها ومسبباتها والنتائج المترتبة على عدم معالجتها كالآتي:

نتائج المشكلة

•النتائج المترتبة على وجود المشكلة

•المتأثرين بهذه النتائج وكيفية تأثرهم هذا

•كيفية تأثير هذه النتائج على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

•أسباب وجوب حل المشكلة (المبررات)

أسباب المشكلة •سبب وجود المشكلة

•العوامل المسببة للمشكلة

•علاقة العوامل المسببة ببعضها البعض وصف المشكلة

•التحديد الدقيق للوضع الذي يحتاج لتغيير

•توضيح الفئة المتضررة وكيفية تأثرها بالمشكلة

•وصف كمي للمشكلة وانتشارها

•تحديد العناصر المرتبطة بالحاجات المؤسساتية

•تحديد هوية المعنيين بالمشكلة وما يقومون به لمعالجتها

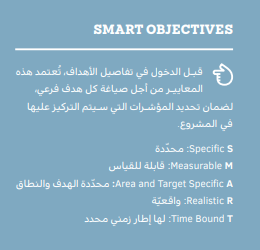

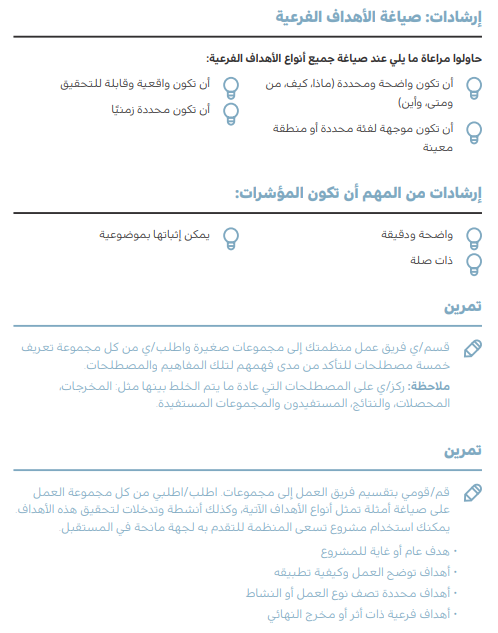

٢.٣.٢ الأهداف العامة العامة والفرعية الأنشطة

أولاً: الهدف العام أو الغاية (goal): يصف الهدف العام الوضع المتوقع الوصول له بعد انتهاء تنفيذ البرنامج وهو يمثل ًحال ً للمشكلة التي تم تحديدها مسبقا، يحدد نطاق عمل البرنامج (الرجاء مراجعة النموذج رقم 1.)

ثانيا: األهداف الفرعية أو المخرجات (outcomes): هي سلسلة من اإلنجازات المحددة التي يتوجب تحقيقها لمعالجة المشكلة وتحقيق الهدف العام، وكلما كانت األهداف الفرعية ً واضحة كلما كان التخطيط للنشاطات مبسط ً ا ويسيرا (الرجاء مراجعة النموذج رقم 1 .) الأهداف الفرعية نوعان:

أهداف فرعية إجرائية ذات أثر نوعي: وهي أهداف محددة (objectives specific )تسعى لتحقيق نشاط عملي وال تبين ما هي النتائج المتوقعة، وهي تنقسم إلى:

أ. الأهداف التي توضح العمل وكيفية تطبيقه. ومن الكلمات المستخدمة في كتابة هذه األهداف: تحسين، مساعدة، تقوية، تنسيق، ترويج، تعزيز. وفي الغالب ينصح باالبتعاد عن هذه األهداف ألنها غير محددة وصعبة القياس كما أنها تصف إستراتيجية العمل أكثر من إنجازاته، وينصح باستخدامها في حالة كون اإلجراء ذا أهمية للبرنامج والممولين. مثلاً: تحسين نوعية التدريب المدرسي للمرحلة االبتدائية في السنة المقبلة، تنسيق العمل بين المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة االقتصادية.

ب. الأهداف المحددة هي تلك التي تصف نوع العمل أو النشاط. ومن الكلمات المستخدمة في صياغة هذه األهداف: تدريب، إنشاء، خلق، تطوير، ترتيب. هذا النوع من الأهداف مستخدم كثيرا ويساعد القائمين على العمل والممولين في متابعة العمل وتقييم تطوره، ولكن يالحظ أن هذه األهداف ال توضح أثر النشاط على األفراد. ً مثال: تدريب 50 معلم ومعلمة من مرحلة االبتدائي على استخدام أسلوب الرسم في التعليم.

أهداف فرعية ذات أثر أو مخرج نهائي: تصف هذه األهداف أثر البرنامج على الفئة المستهدفة. ومن الكلمات المستخدمة في صياغة هذا النوع من األهداف: زيادة وتقليل. في الكثير من الأحيان يتشابه هذا النوع من الأهداف الفرعية مع الهدف العام، ولذلك يتوجب على القائمين على بلورة البرنامج توخّي الحذر في تطوير الأهداف العامة والفرعية وأن تكون جميعها مرتبطة ببعضها البعض ومستخرجة من المشكلة التي تم تحديدها، وذلك لتحقيق الهدف ومعالجة المشكلة. مثلاً: تحسين مستوى معيشة 200 عائلة من العائلات المهمشة في مناطق البقاع الشمالي خلال العام 2019 .

ثالثًا: الأنشطة ( activities ): وهي التدخلات والأفعال المباشرة التي سيقوم بها المشروع، والتي تستجيب للأهداف الفرعية وترتبط بها حكمًا. يؤدي مجمل هذه الأنشطة نظرياً إلى تحقيق الغايات التي افترضها المشروع مسبقًا. مثلاً: إذا كان الهدف هو تدريب 50 معلم ومعلمة من مرحلة الابتدائي على استخدام أسلوب الرسم في التعليم، فالنشاط أو التدخل الذي يمكن أن يعتمد عليه المشروع هو تنظيم ثلاثة ورشات تدريبية لهؤلاء المعلمين والمعلمات، في أوقات متنوعة قبل بدء العام الدراسي التالي مثلاً، يتم فيها تعريفهم وتدريبهم على أسلوب الرسم في التعليم.

٢.٣.٣. المراقبة والتقييم:

ما الفرق بينهما؟ المراقبة (monitoring) العملية الدورية: لجمع المعلومات حول الجوانب المختلفة للمشروع، وتوفر المراقبة للقائمين على المشروع معلومات يحتاجونها (انظر نموذج ٣). وتتيح:

•تحليل التحديات وإيجاد الحلول لها

•إبقاء أنشطة المشروع في الإطار الزمني المحدد

•قياس الإنجاز باتجاه تحقيق الأهداف وصياغة و/أو مراجعة الأهداف المستقبلية

•اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، المالية، والمادية التقييم (evaluation) التقييم: عملية جمع المعلومات وتحليلها لتحديد

أ) ما إذا كان المشروع يحقق نشاطاته المخطط لها

ب) مدى تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال الأنشطة.

يتم إجراء التقييم بشكل دوري أو في منتصف المشروع أو عند نهايته (الرجاء مراجعة النموذج رقم ٣).

عناصر التقييم:

•مدى الإنجاز في خطة العمل

•تطوير الأنظمة والتعليمات

•تطبيق الأنشطة المخطط لها ومدى تحقيق الأهداف

•نتائج المشروع

•الدقة والفاعلية المالية للمشروع الاختلاف الرئيسي بينهما هو في:

•التوقيت

•التركيز

•مدى الغوص بالتفاصيل

٢.٣.٤ المؤشرات

المؤشرات (indicators) هي معايير كمية ونوعية للنجاح وتمكن القائمين على المشروع من تقييم إنجازات أهداف المشروع، من أنواع المؤشرات المستخدمة للقياس:

أ. مؤشرات المدخلات (output indicators) : تصف مدخلات المشروع، مثلاً عدد الأشخاص الذين خضعوا للتدريب ضمن المشروع.

ب. مؤشرات النتائج (results indicators): قياس التغيير الفعلي والذي نتج عن المشروع أو عن النشاط، مثلاً انخفاض عدد وفيات الأطفال، حصول عدد من النساء على وظائف.

٢.٤ الإطار المنطقي للمشروع (logframe)

مع انتهاء عملية صياغة الغايات والأهداف والمخرجات والمدخلات، وتحديد المؤشرات الكمية والنوعية، يعتمد عدد كبير من المنظمات المانحة على نموذج يتم إضافته إلى وثيقة المقترح يسمى مصفوفة الإطار المنطقي، ويتضمن كل هذه العناصر ولكن بشكل ممنهج يساهم في تسهيل فهم التدخلات والنتائج المتوقعة عن ذلك.

أغلب هذه النماذج محدد بخانات واضحة العناوين والمتطلبات، بحيث تفرض علينا تعبئته فقط وفقًا للمعلومات المطلوبة، والتي لا نحتاج إلى تطويرها بشكل خاص، بل لجمعها من وثيقة المشروع نفسه. عند اعتماده في العام 1954 ،12 كان المفهوم السائد، ولا يزال لدى عدد من المنظمات، مفهوم الإدارة بالأهداف، بحيث يتم مقاربة وتقييم المشاريع استنادًا إلى الأهداف التي تم التخطيط للمشروع على أساسها.

ومع تطور مفهوم المشاريع التنموية، بدأ الحديث عالميًا عن أثر هذه المشاريع وما الذي تحققه، لذا نلاحظ في العقدين الأخيرين الانتقال التدريجي باتجاه منهج تفكير آخر يقوم على الإدارة بالنتائج. وهو ما أُثبت حتى الساعة فعاليته لجهة ضمان تخطيط أفضل، وتقييم أفضل للمشاريع.

وفي أيامنا هذه، تعمل كل من منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووكالات التنمية المتعددة الأطراف ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وحتى المنظمات الإنسانية، على أن يقوم شركائها المحليين باستخدام التخطيط الموجه نحو النتائج ، أي أسلوب الاطار المنطقي، عند تخطيط وتنفيذ وتقييم المشاريع والبرامج (الرجاء مراجعة النموذج رقم ١).

ويساعد الإطار المنطقي جميع الأطراف في كافة مراحل المشروع ابتداءً بالتخطيط (مرحلة صياغة المقترح) ووصولاً إلى مرحلة التقييم في فهم الوضع واتخاذ الإجراءات السليمة، من خلال أربعة مؤشرات:

ملائمة: إلى أي مدى يتلاءم المشروع مع الاحتياجات الأساسية للمناطق والفئات المستهدفة والتي تم تعبير عنها في إشكالية المشروع؟

الأثر: هل ستحقق الأنشطة المقترحة النتائج المتوقعة من المشروع، أم لا؟

الاستدامة: إلى أي مدى ستترك النشاطات المتقرحة أثرًا على حياة المناطق أو المستهدفين لا سيما على المدى الطويل؟

كفاءة التكلفة: هل الأموال المطلوبة أو التي تم صرفها على المشروع، واقعية مقارنة بالنتائج؟

٢٫٥ استمرارية المشروع واستدامته

تشير استمرارية المشروع واستدامته إلى قدرته على الاستمرار والعمل بدعم من موارده الذاتية (البشرية، المادية، والمالية)، على الرغم من غياب أو نفاذ الدعم الخارجي. وتُعَدّ خطة الاستمرارية من أكبر التحديات التي تواجهها المشاريع المموّلة، فلا ضمانات في هذا المجال، حتى التجهيزات والقدرات التي تُعتبر ضمانة الاستمرارية قد تشكل عبئًا على المنظمات. وذلك قد يعود إما لسوء تقدير وإما لغياب التخصص والخبرة. مستويات الاستمرارية ثلاثة:

أ) المالية،

ب) المؤسّسية أو البرامجية،

ج) والسياسية.

في ما يلي بعض الإستراتيجيات المستخدمة لضمان الاستمرارية على هذه المستويات الثلاث.

أ) الاستمرارية المالية

•إنشاء نظام داخلي لتغطية تكلفة المشروع، مثل نموذج منتج للدخل

•التوجه الى أكثر من جهة مانحة، محلية أو دولية

•مباشرة مشاريع أخرى تدر الدخل وتصرف على هذا النشاط

•الحصول على دعم عينيّ من منظمات أخرى وتشكيل شبكة للجهود المشتركة

•توفير المساعدة التقنية للمنظمات الأخرى للحصول على دعم

•توفير دعم عينيّ، مثال على ذلك أن يوفر المجتمع المحلي مركز للأنشطة

ب) الاستمرارية المؤسّسية أو البرامجية

•تطوير رؤية، رسالة، وقيم للمنظمة

•تطوير الكفاءة التقنية بين الموظفين •تطوير نظم لتقييم الأداء بشكل متكرر

•الاستجابة المرنة للتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية.

ج) الاستمرارية السياسية

•الحصول على الدعم الحكومي للمشروع والمنظمة

•الحصول على دعم المجتمع المحلي ومشاركته في المشروع

•دعم السياسات الطويلة الأمد •تطوير شبكات تعاون مع المنظمات الأخرى

•تشكيل جماعات ضاغطة بالتعاون مع المنظمات الأخرى

•عقد اجتماعات توعية للقضية والاتصال بالصحافة لنشر نشاطات ونتائج المشروع

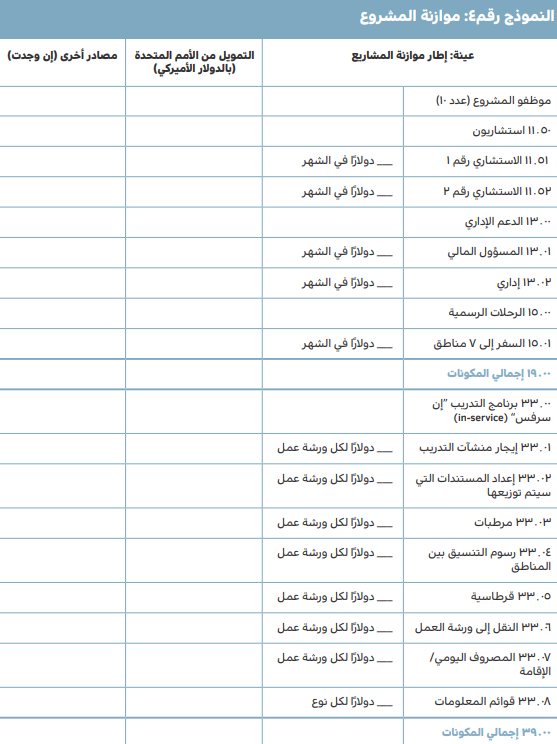

٢.٦ الموازنة

هي احتساب كافة الموارد المالية المباشرة (أنشطة) وغير المباشرة (مصارف إدارية) الخاصة بالمشروع بشكل دقيق ومنظم.

الميزانية

هي خطة مالية مبنيّة على التوقع والارتقاب، لكن بنفس الوقت هي أرقام مدروسة مبنية على بحث جدي واعتماد سياسات داخلية يتم بناءً على أساسها تحديد أرقام محددة.

الموازنة

مثال أن تحديد الأجور والرواتب يتم بحسب وحدة قياس الأجور الخاص بالمنظمة (الرجاء مراجعة النموذج رقم ٤). الوضع المالي للمؤسسة أو الجمعية في وقت معيّن، وهو في هذه الأحوال يجب أن يعكس النفقات مقابل التخطيط المالي للمشروع وبحسب البنود التي تم الاتفاق عليها، ومدى ملاءمة الأرقام.

تهدف الميزانية إلى:

•ضمان توفر الموارد لتحقيق الأهداف كما صممت في مقترح المشروع

•تحديد تكلفة تطبيق المشروع

•ضمان استخدام الموارد المحدودة والمتوفرة بأكثر الطرق فاعلية

•توفير أداة متابعة تقارن بواسطتها التكلفة الحقيقة والتكلفة المقدرة تتضمن موازنة مقترح المشروع صيغة حسابية منهجية لعدد من البنود الأساسية، مثلاً (الرجاء مراجعة النموذج رقم ٤):

•الطاقة البشرية

•العدد والمعدات والمواد

•مصاريف التنقل والسفر

•مصاريف البرامج

•المصاريف الأخرى يمكن تجميع هذه البنود كالتالي:

أ. المصاريف الاستثمارية: هي المصاريف المدفوعة من أجل شراء أبنية وعقارات أو معدات ثقيلة يمكن استعمالها لأكثر من سنة أو دورة.

مثلاً: لأجل القيام بمشروع التدريب المهني يتوجب تأمين أبنية مناسبة؛ ففي حال شرائها لا يمكن تحميل قيمة الشراء في موازنة سنة واحدة إنما يتم تحميل قيمة الاستهلاك السنوي لهذا البناء وبالتالي تقسيمه على عدد الدورات.

ب. المصاريف التشغيلية: هي المصاريف المدفوعة من أجل شراء معدات وصيانتها، ومواد تستهلك كليًا بانتهاء الدورة المالية. مثلاً: لأجل القيام بمشروع التدريب المهني يتوجب تأمين مواد غذائية ومكتبية لعقد التدريب. هذه المواد تحمل كمصاريف تشغيلية تنتهي بانتهاء السنة المالية للمشروع والنشاط نفسه.

ملاحظات ختامية

يسعى هذا الدليل إلى توفير آليات البحث عن مانحين وأنواعهم وكذلك الإضاءة بشكل عملي على الخطوات الفعليّة الأساسيّة التي تُتبع لصياغة مقترحات المشروعات للاستحصال على تمويل، وما يجب أخذه في عين الاعتبار عند تطوير المشاريع التي سيتم محاولة تمويلها. ولكن تجدر الإشارة إلى مجموعة من الحقائق التي يقع ضحيتها أكثر العاملين في هذا المجال. يقع أغلب العاملين في مجال تطوير المشاريع في خطأ شائع له علاقة بالبديهيات والمسَلَّمات، فيعتقد أن قارئ وثيقة المشروع مضطلع على الإطار الزمني والجغرافي للمشكلة المطروحة أو على ظروفها.

ولكن قد يكون المانح غير مضطلعٍ اضطلاعًا كاملاً، ولذلك فيجب أن يتم توضيح السياق السياسي والاجتماعي والثقافي والجغرافي الذي تعمل فيه المنظمة، ومن الجمهور المستهدف منها وما هي طبيعة عمل المنظمة على هذه القضية في تلك السياقات. غالبًا ما يعمل فريق عمل المنظمة لمدة طويلة من الزمن لوضع تصوّر متكامل لصياغة مشروع، آخذاً بعين الاعتبار كافة المعايير المعتمدة ومجيباً بدقة وحِرفية على الإشكاليات وواضعًا إستراتيجية عمل منطقية. وإذا في النهاية يأتي تقييم المانح سلبيًا ويختار المانح منظمة أخرى، فإنّ هذا الأمر طبيعي وهو يحدث كثيرًا، فلا يجب أن نصاب باليأس نتيجة لذلك.

تجدر الملاحظة أن بعض منظمات المجتمع المدني تقع في إشكالية محاولة مواءمة المقترح مع أهداف الجهة الممولة وإستراتيجياتها، فتقوم باختلاق مبررات للحصول على المال، ولكن الحقيقة أنّها تقوم بذلك على حساب مُنطلقاتها ومبادئها. فالتمويل بحدّ ذاته لا يجب أن يصبح الهدف الأساس، بل يشكّل موارد تُستخدم من أجل القيام بمشاريع تلبّي احتياجات على الأرض، واستمرارية المنظمة